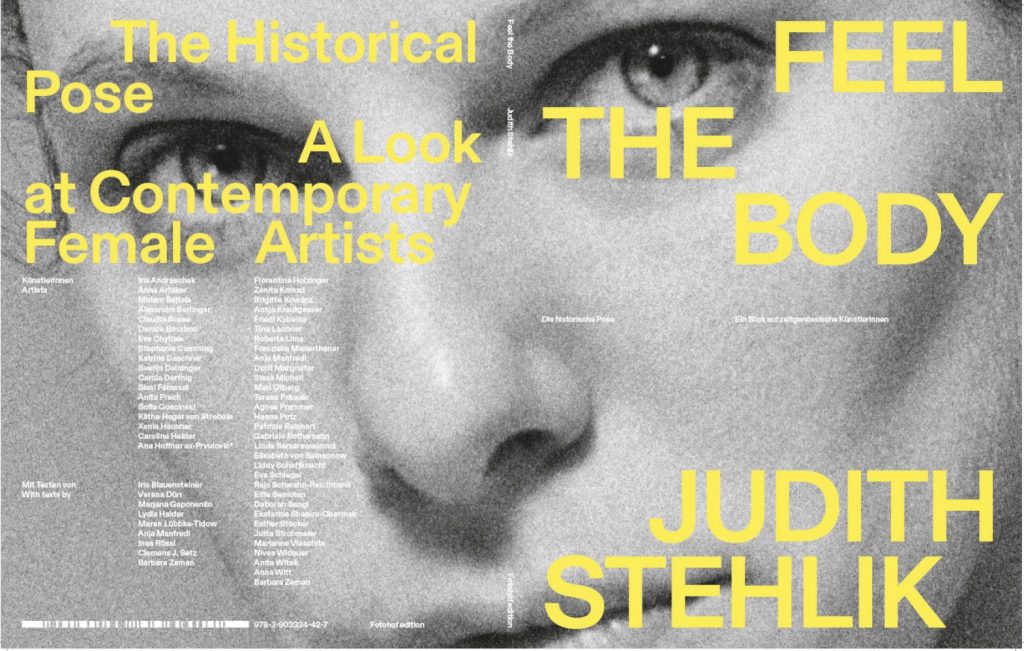

Maren Lübbke-Tidow“Allowing a Stronger World Presence”. An Interview with Beatrix Ruf about Isa Genzkenin: Camera Austria International (Graz), Nr. 134 (2016).

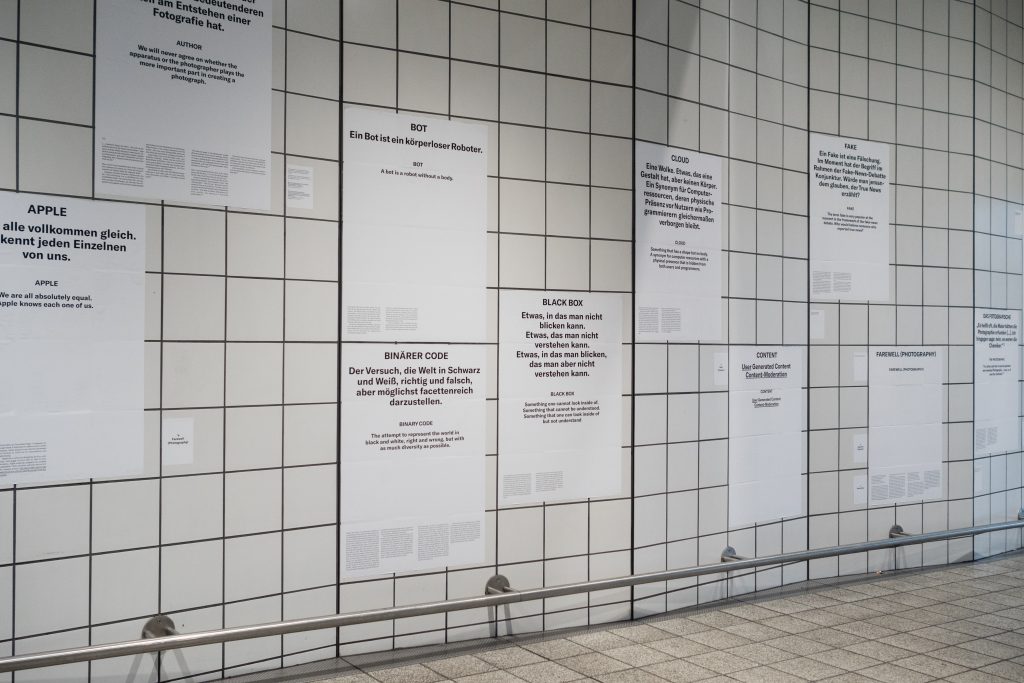

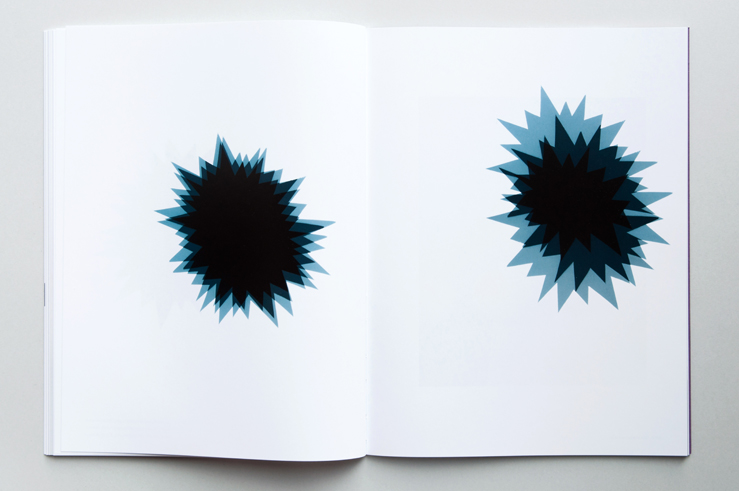

Spread from: Camera Austria International, No. 134 (Graz), p. 28/29.

Maren Lübbke-Tidow: I’d like this interview to be less about “Mach Dich Hübsch!”, the much-celebrated Isa Genzken show you curated for the Stedelijk Museum in Amsterdam that has since moved on to Martin Gropius Bau in Berlin. Instead, I want to talk to you about Isa Genzken’s use of photography, which makes sense even beyond this specific publication context. Photography carries throughout all of her work, although no one has paid any explicit attention to it to date.

Beatrix Ruf: We should perhaps expand this by saying that both photography and film feature in her work. The photographic pieces are often cinematic and sequential. If you consider “Yachturlaub” (Yacht Holiday 1993), for instance, or the hospital pictures and architecture photographs, they all have something documentary and cinematic about them.

MLT: Yes, and it’s often about movement through space.

BR: Yes, often movement through space, and many, actually all the themes that Isa Genzken has been addressing from the very beginning appear in her photographs and films. For instance windows. The window is not only there in a material sense, but also as a motif: the window as passageway. And then there’s the motif of the figure in relation to the documented architecture or situation, and architecture itself as a form—not only as a sculptural form, but also as a political world form. To my mind, the reception of the world, one’s relationship to the world is a major theme in her work.

MLT: Apropos architecture: In 2003, there was an article in this magazine about Isa Genzken that featured her architecture photographs [1]. The images were extremely flat, approaching the two-dimensional, in other words, they had very little depth. You could see that it was a very direct attempt to turn architecture into a visual image. Beyond this, my impression was that it was a form of establishing contact. What exactly it was in the image that evoked this I can’t say, but it prevailed. Maybe it was due to the distorted perspectives in the images, which were connected to the artist’s position. But now we’re already deep into the subject matter. To begin with, I wanted to pose a question regarding the current exhibition. The reception of her work is highly positive. But this wasn’t always the case. Hence: What, in your opinion, is the current importance of Isa Genzken’s work due to?

BR: Maybe we have to pose that question the other way around: what has always made the reception difficult was that the artist has consistently resisted classification, both stylistically and in formal / material terms. This always makes it difficult to carry on advocating for a work in any cohesive way. What I find fascinating is that Genzken has always demanded and produced a type of world relevance: in an interpretation of the relevant. People often talk about the chaotic aspect, what appears “messy” in the new works. But if you take a closer look, you can see that they’re composed in a very compact way and should be seen as the highly logical continuation of the earlier works that processed Minimal Art and some of the themes of performance art—works that increasingly allow for the world’s presence and assert this presence and its importance.

I think one of the other things that led to this change in reception was that many more young artists work similarly to Isa Genzken today. The fact that, aesthetically, the simultaneity of everything—“flatness”— is allowed, in other words, the transition from the idea of the collage to a simultaneity of the widest variety of images, things, and states all brought together on the same surface. This aspect of simultaneity comes from the digital world, with the difference that Genzken anticipated it very early on, in the type of composition she used.

MLT: In this regard, Isa Genzken is way ahead of her time in her work. Do you think that Genzken’s methods were long misunderstood, and that we’re only now—at a time when the world is far more thoroughly permeated by the digital—able to become better involved in her simultaneity of different formal means?

BR: You say “become involved”—I think this is the best way to approach the work, because it’s become more natural. I don’t know if Genzken’s work is necessarily understood, but it has definitely become more natural to become involved with it on the aesthetic level, because these formats have also become more a part of our world. Actually, this change in reception takes place on the level of these concepts of relevance or of the world that Isa Genzken has stood for from the beginning. In her work, these concepts of relevance and the world have gotten more and more direct in terms of artistic strategy. The “Ellipsoids” (1976–82) seem far easier to read for a larger audience. In the context of her overall work, they seem almost conventional. But when you see this entire group of “Ellipsoids” together in the exhibition, it becomes obvious that it’s not about a Minimalistic artistic position, but that it’s been about the difference in seriality, individuality, and the anthropomorphic presence these works possess from the very beginning. You mentioned the photographs of “Ears” (1980) as a sign of “taking in the world” in the work of Isa Genzken. We hung the “Ears” together with the “Ellipsoids” and the “Shirts” that she wore, and you can see that the serial as a form or format of the Minimal is always, so to speak, an expression of individuality and difference. That it’s a form of the Minimal as well as a position vis-à-vis the Minimal aesthetic.

MLT: I’d like to return to the “Ears” as an image for “taking in the world”. I’ve noticed that, especially in the photographs, the auditory seems to play an equally important role to the visual as a point of departure for all the works. The “Ears” (1980), “Musical Instruments” (1979), the “Hi-Fi” works (1979), the concert images (“New York”, 1981), etc. … everything here indicates noise, sounds, tonality, points beyond the overwhelming visual impressions that find a direct material entrance into the works and are literally processed. The images come across as references to the importance to the auditory, of the receiving medium. What role does music play in Genzken’s work, and how does it enter into it?

BR: As you say, hearing as a way of making contact, of taking in the world is something that many of Isa Genzken’s works evoke. And music plays a major role for the artist—think of the work in which she combines the computer drawing of an ellipsoid with photographs that she took in a club in New York (“New York”, 1981). Isa Genzken often speaks of the influence her family had on her in terms of music.

MLT: That brings a quote by Isa Genzken to mind that seems curt on the surface; I found it great in terms of the meaning or role photography plays in her work—to get an idea of what her photographic work might mean to her, but also the sculptures. She said, for instance, that she made these photographs of the hi-fi towers because at the time, they were the most modern thing people had in their living rooms. She photographed these hi-fi towers with great objectivity and precision, or to put it more precisely: they were photographs taken of photographs in ads. Furthermore, she said that she hung these photographs on the wall and put an “Ellipsoid” next to them to see if it would work. In other words, the “Ellipsoid” had to be just as good as the most modern thing that existed at the time [2]. The photograph was the test. This gives us a hint as to what makes a sculpture work for Genzken.

BR: The “Ellipsoids” were drafted on the computer, and at the time this was the most progressive thing you could do. It was unbelievably difficult to get the computing time, you needed entire rooms full of computers to perform the calculations. And so she implemented highly modern means here too. I think the hi-fi towers are a benchmark—and she often says that we have to make a “modern” book on this. It’s about incorporating the latest state of the world. The surface of the world is a theme that carries throughout the entire body of work, as a mirror, as a window, as existing architecture, as design—surfaces of civilization, as one might call them.

MLT: In Genzken’s exhibitions, photographs always turn up somewhere on the walls. I asked myself what role they play, what are they doing, actually? One could say, now, that photography is such a universal medium, that it captures reality, and if we take all that in—what you, too, just said, this world-receiving artist stance—do you think that photography can take on an correlative role? As a kind of counter-check? Or how would you describe the status that photography occupies in Isa Genzken’s work?

BR: I don’t think there is a unified status. She takes photographs herself, but she has also worked with camera people, on films such as “Chicago Drive” (1992), for instance. Photography is a medium for documentation, and then it also becomes material; in addition, photography enters the work as a surface in sculptures or in collages. It’s a mirror, works as a portrait of a surface, or it can itself exert an effect as a surface. I don’t think there is any one kind of conceptual approach. Photography is a “material” that can be utilised, just like the other readymade materials in the artist’s work. The “Weltempfänger” (World Receivers, 1982–ongoing), for instance, exist in cement form both in constantly evolving variations and as individual pieces—for instance as a readymade of the first High Class world receiver that Isa Genzken received as a gift from her mother. “Everyone needs a world receiver”, says the artist. There’s a little bit of feminist theory here too, if you think of “a window for everybody, a room for everybody … a world receiver for everybody” [3]. Even if Isa Genzken never speaks openly on the topic of feminism. Despite this, the fact that her work is highly political is often neglected in discussions. I believe that in the work of Isa Genzken, photography—similarly to the readymades or sculptures, paintings, and films—is in constant flux. That there isn’t one strategic approach to photography, but a shift in aggregate states that can include anything.

MLT: Apropos artists’ books: you spoke of the political aspect, and of feminist criticism. If, moreover, we want to keep working with the concepts of the mirror, the window, and the expanded self-portrait, then it’s worth having a look at the artists’ books such as I Love New York, Crazy City (1995–96) and Mach Dich Hübsch! (published by Walther König in 2000 and 2015, as a facsimile accompanying the exhibition of the same name).

In these, Genzken works against prevailing roles and clichés regarding the productive (also female) artist personality. She does something different: she combines pictures from a variety of different backgrounds, porno images, media images, pictures of stars like Michael Jackson or Leonardo DiCaprio, pictures of herself as an exhausted artist lying in bed. She doesn’t show herself in the best light, but reveals a great deal. She doesn’t present herself as an intellectual or productive artist in the studio, but as a vulnerable person caught in a jumble of a vast number of different media signs. Apparently, she takes everything in and then gives it back, in this case in the medium of the book, everything tied together with tape. Can we understand this as a political commentary, or does it remain private? Does it contain feminist criticism or not?

Spread from: Camera Austria International, No. 134 (Graz), p. 30/31.

BR: She’s clearly not interested in this kind of feminism. It’s more about resisting every classification. The figures she repeatedly chooses for her works—Leonardo DiCaprio, Michael Jackson—are all figures that play with a gender-specific classification. She chooses figures for whom these ambivalent attributions apply, both male and female. And they’re stars. She’s very interested in the question of what the popularity of these figures consists in. How does this popularity become possible? Of course, one part of this popularity is that these stars can be objects of projection for men and women alike. They’re mainstream, and in opposition to all social codes, they reject a specific, conventional classification. This rejection is part of the way they work as objects of projection—and Isa Genzken, who has said of herself “I’m the best gay man”, is extremely interested in this.

MLT: In this context, what role does a film like “Zwei Frauen im Gefecht” (Two Women Batting, 1974) have? Can it be read as a queer work?

BR: I don’t think it should. You have to see this film against the backdrop of the time it was made, in the 1970s, when many women artists were addressing the body and projections onto the female body. Isa Genzken has a wonderful sense of humour. And this Minimal gesture that occurs with the exchange of clothing—a tall, thin woman and a shorter, plumper woman exchange clothes, that’s all that happens. The clothes fit both bodies. Apparently a formal game that subverts prevailing classifications and the categorisation and measurability of the female body. And it’s a film that works with Minimalist questions, with the serial, coupled with the assertion of individuality and things being completely different within a series. I think the film is a very light, humorous gesture, also toward the presence of Minimalism at this time, which she was closely involved with, also in respect to theoretical questions.

MLT: Queerness can also, perhaps, be humorous. However, because we’ve used the term “Minimalism” several times: you’ve led me to an error in thinking. I have always tended to associate Genzken’s work, in this case specifically her approach to photography, with a conceptual working method. Particularly the emphasis on the serial that comes to fore in some of her works, which have found their form in artist’s books, among other things (for instance in the early artist’s book works Berlin [1973] and Der Spiegel [1989–91], the “Ohren”, the “Musikinstrumente”, the “Yachturlaub”, the concert recordings from New York), suggested this to me. The question to be inferred from this is: how do we actually speak about Isa Genzken? At the beginning, you said that the difficulty in the reception of her work has to do with the fact that Genzken has always resisted formal categorisations. Can we find new concepts for her working method? The “old” models do not (and no longer) apply.

spread from: Camera Austria International, No. 134 (Graz), p. 26/27.

BR: The “Ellipsoids” and the serial aspect in all of her work groups are based on principles of Minimal Art. At the same time, her work has always been a gesture against the “elementary philosophy” of Minimal Art. The relevant concepts begin to slip, or they lead to interesting problems. The work is imbued with classical principles of composition from painting and sculpture. They’re simply there. In the final analysis, I don’t think Isa Genzken is interested in categories and questions like Minimal, Conceptual Art, etc. For me, the work is about worldliness and contact, it is a translation of reality into something that can be experienced—namely, her work. And photography, of course, contributes to this. To my mind, Isa Genzken’s work is inherently philosophical and political, it’s a work that thinks about the world. Actually, it thinks more about the world than about art—because the art is simply there, in a self-evident way. (translated from German by Andrea Scrima)

1 “Isa Genzken: A Conversation with Wolfgang Tillmans”, Camera Austria International, 81 (2003), pp. 7–18.2 Ibid., p. 8.3 Isa Genzken: Everybody Needs at Least One Window, exhibition at the Renaissance Society, Chicago; Portikus, Frankfurt; Palais des Beaux-Arts, Brussels; Städtische Galerie im Lenbachhaus, Munich, 1992–93.  Foto: Rebecca Wilton.

Foto: Rebecca Wilton.

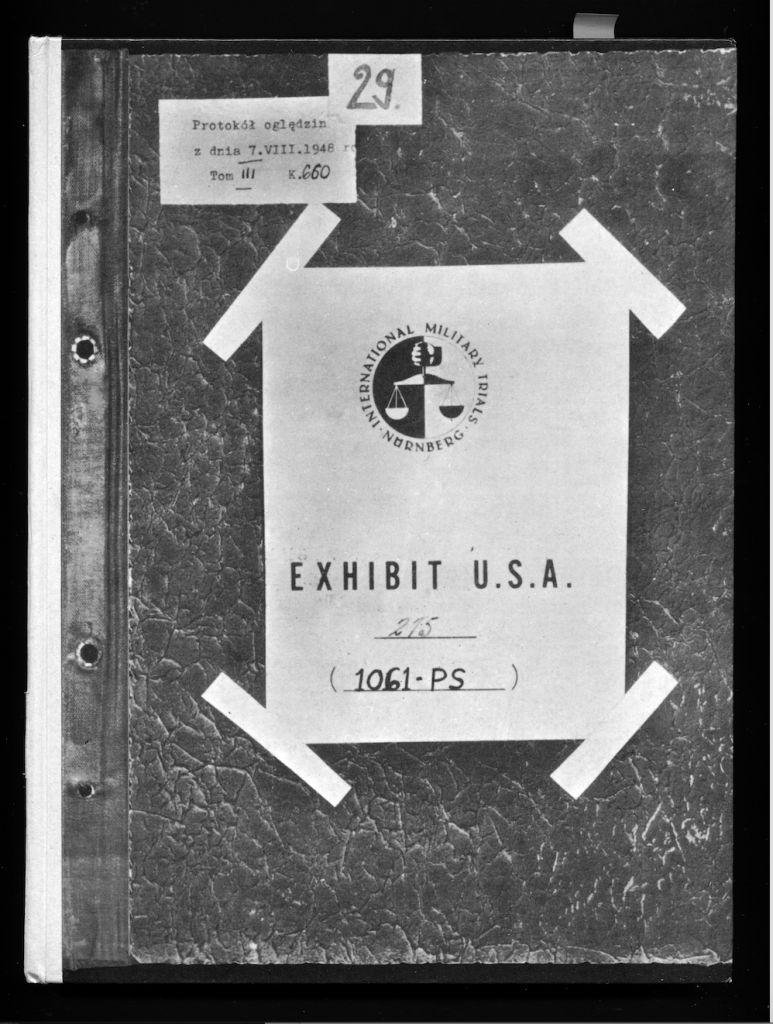

Arwed Messmer, aus / from: Suche / Quest, 1989/2023, in: Tiefenenttrümmerung / Clearing the Depths. The Dream of the Reich, 2023.

Arwed Messmer, aus / from: Suche / Quest, 1989/2023, in: Tiefenenttrümmerung / Clearing the Depths. The Dream of the Reich, 2023.

Installation view Politics of Touch, 2023 on the occasion of EMOP Berlin – European Month of Photography, Amtsalon, Berlin. Giorgio Gago Gagoshidze, The invisible hand of my father, 2018. Copyright: Kulturprojekte Berlin, Foto: Nick Ash.

Installation view Politics of Touch, 2023 on the occasion of EMOP Berlin – European Month of Photography, Amtsalon, Berlin. Giorgio Gago Gagoshidze, The invisible hand of my father, 2018. Copyright: Kulturprojekte Berlin, Foto: Nick Ash. Laura Sperl, aus dem Arbeitsprozess zum Barcelona-Zyklus, 2018.

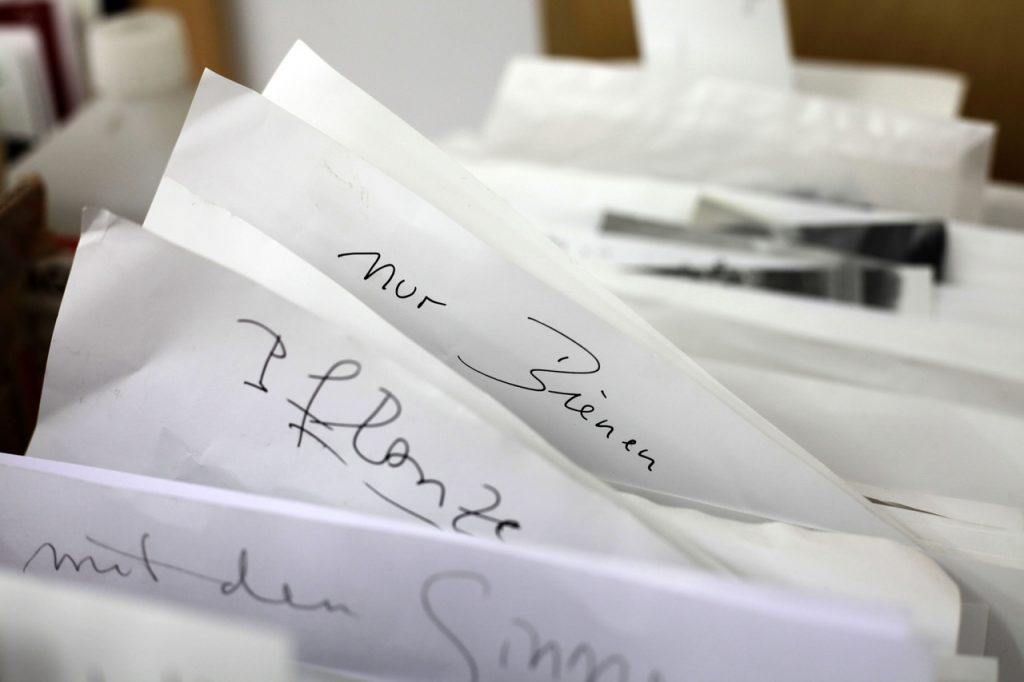

Laura Sperl, aus dem Arbeitsprozess zum Barcelona-Zyklus, 2018.

Rebecca Wilton, Atelier Jochen Lempert, Hamburg 2020.

Rebecca Wilton, Atelier Jochen Lempert, Hamburg 2020.

Laura Bielau, from the series: Arbeit, 2016.

Laura Bielau, from the series: Arbeit, 2016.

Barbara Probst, Exposure #152: N.Y.C., Broadway & Broome Street, 04.18.20, 10:46 a.m.,2020.

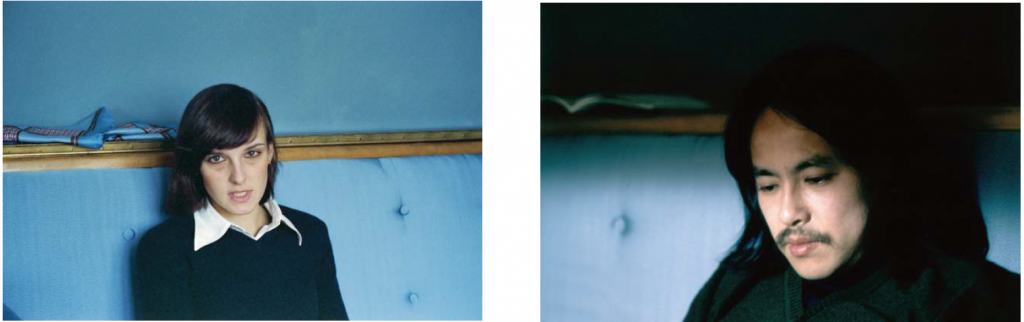

Barbara Probst, Exposure #152: N.Y.C., Broadway & Broome Street, 04.18.20, 10:46 a.m.,2020. Seiichi Furuya, Graz 1978. Aus: Face to Face, 2021.

Seiichi Furuya, Graz 1978. Aus: Face to Face, 2021.

Installationsansicht Vivian Suter. Bonzo’s Dream, 2020, Foto: Roman März.

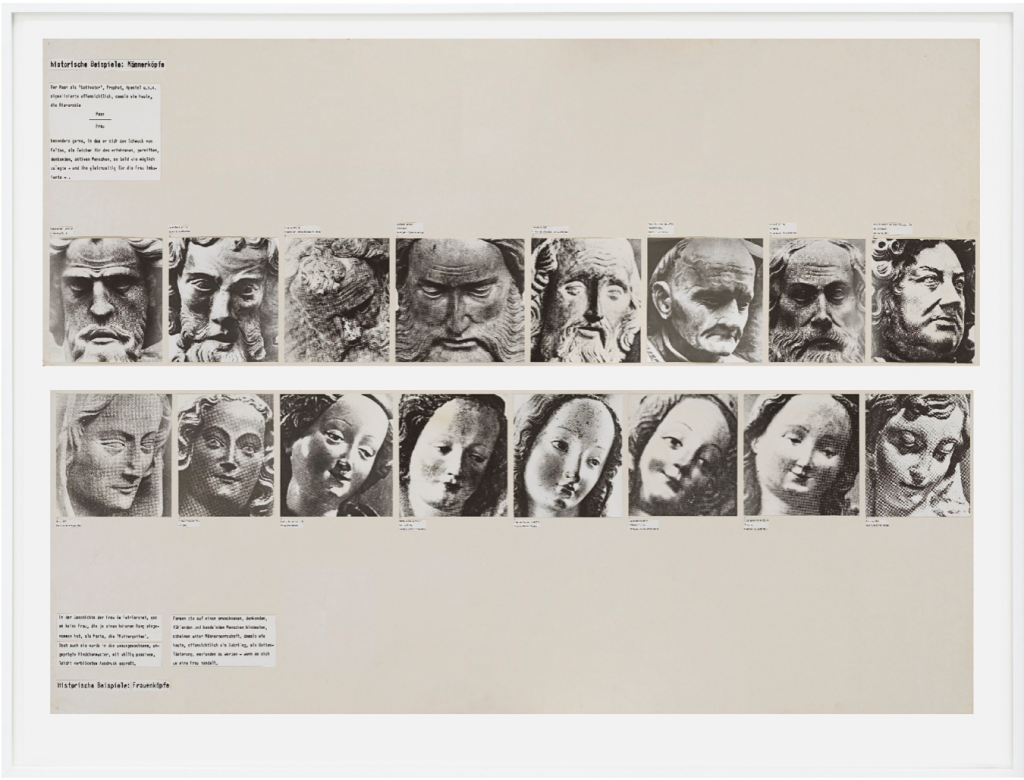

Installationsansicht Vivian Suter. Bonzo’s Dream, 2020, Foto: Roman März. Marianne Wex, Let’s Take Back Our Space: ‘Female’ and ‘Male’ Body Language as a Result of Patriarchal Structures ((Historical Example: Men’s and Women’s Heads), 1977/2018. Archival inkjet print, 118×156 cm, 46½×61½ in (unframed). Courtesy: Tanya Leighton, Berlin.

Marianne Wex, Let’s Take Back Our Space: ‘Female’ and ‘Male’ Body Language as a Result of Patriarchal Structures ((Historical Example: Men’s and Women’s Heads), 1977/2018. Archival inkjet print, 118×156 cm, 46½×61½ in (unframed). Courtesy: Tanya Leighton, Berlin.  Heinz Peter Knes, Prozess, Detail, Künstlerhaus Bremen 2020, Photo: Fred Dott.

Heinz Peter Knes, Prozess, Detail, Künstlerhaus Bremen 2020, Photo: Fred Dott.

Anna Ehrenstein, Intermediary II, 2018. Aus: Tools for Conviviality.

Anna Ehrenstein, Intermediary II, 2018. Aus: Tools for Conviviality.

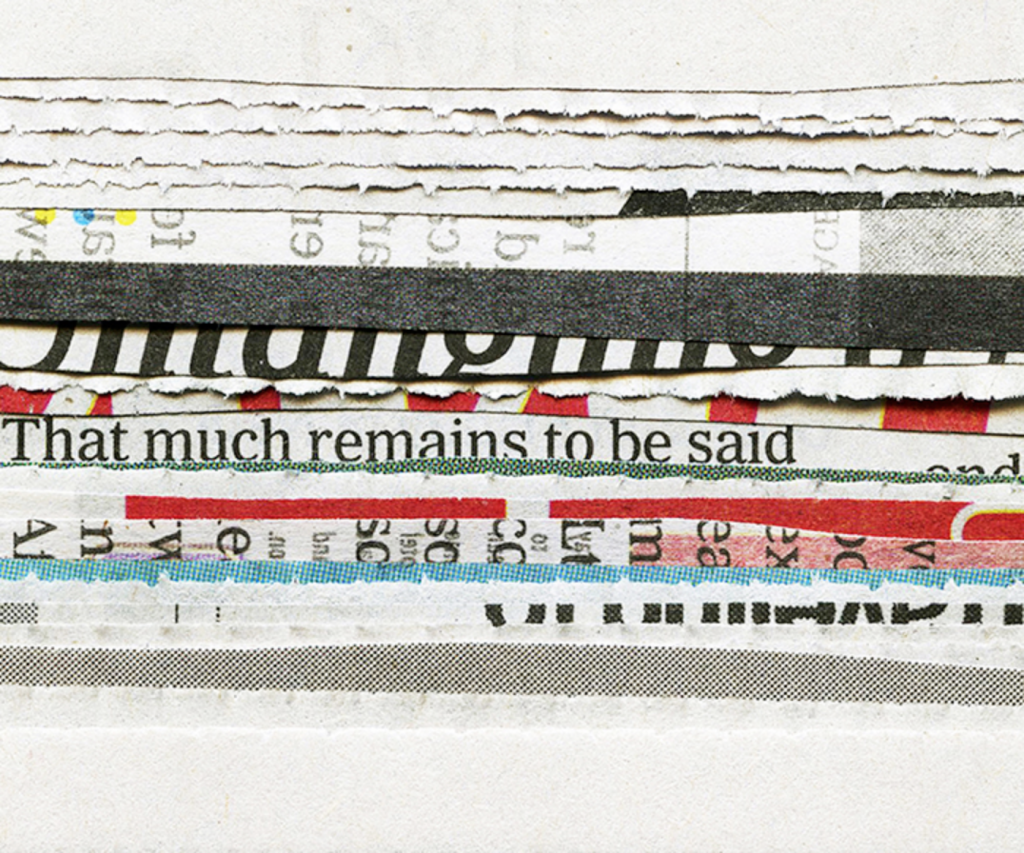

Erica Baum, Remains to be Said, 2010 (Newspaper Clippings). Archival pigment print, 11.7 × 14 in. Courtesy: bureau, New York.

Erica Baum, Remains to be Said, 2010 (Newspaper Clippings). Archival pigment print, 11.7 × 14 in. Courtesy: bureau, New York.

Johanna Jaeger, repeating accidents_1 (pebbles),2020, Archival Pigment Print, 72 x 96 cm each. Courtesy: Schwarz Contemporary, Berlin.

Johanna Jaeger, repeating accidents_1 (pebbles),2020, Archival Pigment Print, 72 x 96 cm each. Courtesy: Schwarz Contemporary, Berlin. Erica Baum, Edge 33 (patterns), 2019. Archivival Pigment Print, 40,64 x 40,40 cm.

Erica Baum, Edge 33 (patterns), 2019. Archivival Pigment Print, 40,64 x 40,40 cm.

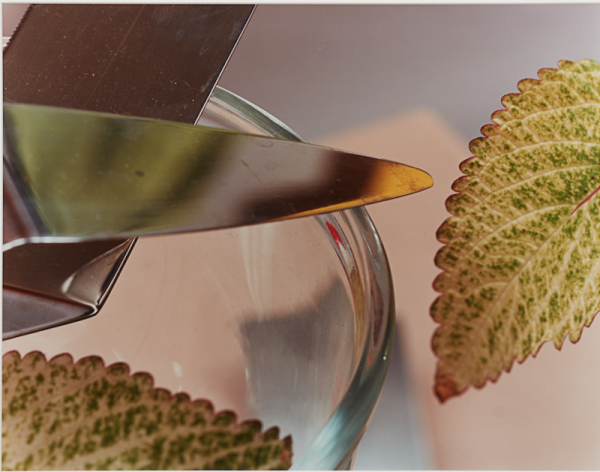

Annette Kelm, aus der Serie: Die Bücher, 2019/2020.

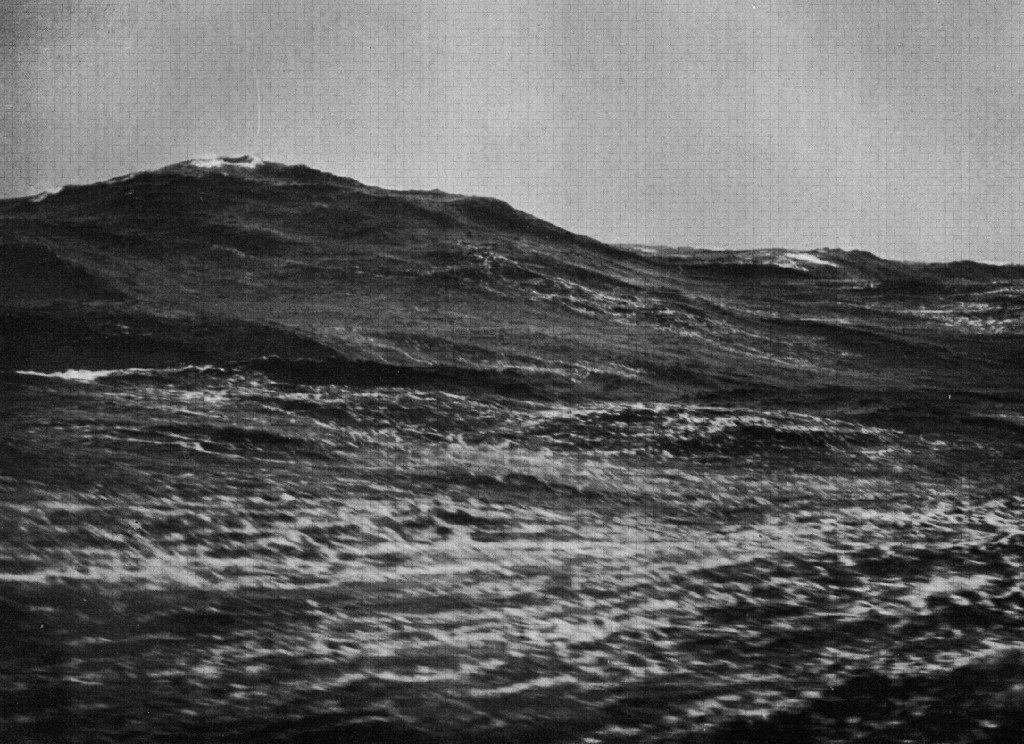

Annette Kelm, aus der Serie: Die Bücher, 2019/2020. Akinbode Akinbiyi, Bar Beach, Victoria Island, Lagos, 2006. Aus der Serie Sea Never Dry. Courtesy: the artist.

Akinbode Akinbiyi, Bar Beach, Victoria Island, Lagos, 2006. Aus der Serie Sea Never Dry. Courtesy: the artist. Ausschnitt aus: Anna Artaker, Unbekannte Avantgarde, 2007. Zehn historische Gruppenfotos, Ausarbeitung auf Baryt, verschiedene Formate (ungerahmt 10 × 6,7 cm bis 30 × 18,6 cm), und zehn begleitende Legenden, kaschiert auf Polystyrol.

Ausschnitt aus: Anna Artaker, Unbekannte Avantgarde, 2007. Zehn historische Gruppenfotos, Ausarbeitung auf Baryt, verschiedene Formate (ungerahmt 10 × 6,7 cm bis 30 × 18,6 cm), und zehn begleitende Legenden, kaschiert auf Polystyrol.

Ingeborg Strobl, um 2000.

Ingeborg Strobl, um 2000.

Daido Moriyama, Stray Dog.

Daido Moriyama, Stray Dog.

Tina Bara, aus: Lange-Weile, 2016. Foto-Film, 53 min.

Tina Bara, aus: Lange-Weile, 2016. Foto-Film, 53 min. Marge Monko, #7, from the series: 8 hours, 2017. Fotocollage, 30 x 40 cm.

Marge Monko, #7, from the series: 8 hours, 2017. Fotocollage, 30 x 40 cm. Sven Johne: Дорогой Владимир Путин / Lieber Wladimir Putin, Ausstellungsansicht, KLEMM´S, 2018. Courtesy KLEMM´S Berlin und Sven Johne, VG Bild Kunst Bonn, 2019.

Sven Johne: Дорогой Владимир Путин / Lieber Wladimir Putin, Ausstellungsansicht, KLEMM´S, 2018. Courtesy KLEMM´S Berlin und Sven Johne, VG Bild Kunst Bonn, 2019. Marianne Wex, Weibliche und männliche Körpersprache als Folge patriarchalischer Machverhältnisse, 1979. Courtesy: Tanya Leighton Gallery, Berlin.

Marianne Wex, Weibliche und männliche Körpersprache als Folge patriarchalischer Machverhältnisse, 1979. Courtesy: Tanya Leighton Gallery, Berlin.

Joerg Waehner, Unterliegen, 2017. Aus der Serie: miese Möbel, seit 2017. Photo: Tina Bara.

Joerg Waehner, Unterliegen, 2017. Aus der Serie: miese Möbel, seit 2017. Photo: Tina Bara. Ketuta Alexi-Meskhishvili, Untitled (Monitors and Braids), 2016. Installationsansicht Statements, Art Basel, 2016.

Ketuta Alexi-Meskhishvili, Untitled (Monitors and Braids), 2016. Installationsansicht Statements, Art Basel, 2016. Gwenneth Boelens, Liar’s Cloth, 2017, reflective and conductive thread, aramide, folding chair; Undo, 2017, cotton, latent fingerprints developed with fading forensic developer (ninhydrin), steel, aluminium, magnets, exhibition view ‚At Odds‘ at MIT List Visual Arts Center, 2017.

Gwenneth Boelens, Liar’s Cloth, 2017, reflective and conductive thread, aramide, folding chair; Undo, 2017, cotton, latent fingerprints developed with fading forensic developer (ninhydrin), steel, aluminium, magnets, exhibition view ‚At Odds‘ at MIT List Visual Arts Center, 2017.

Moyra Davey, from the series: Leaving the Berg, 2018. 12 C-prints on fujicolor chrystal archive paper, aluminium tape, postage, ink, 30,5×45 cm each. Courtesy: The Artist and Galerie Buchholz, Berlin/Köln/New York. Photo: Peter Mochi.

Moyra Davey, from the series: Leaving the Berg, 2018. 12 C-prints on fujicolor chrystal archive paper, aluminium tape, postage, ink, 30,5×45 cm each. Courtesy: The Artist and Galerie Buchholz, Berlin/Köln/New York. Photo: Peter Mochi. Annette Kelm, Pizza Pizza Pizza, 2016. C-prints, 61, 6 x 74,8 cm each. Courtesy of the artist and KÖNIG GALERIE Berlin/London.

Annette Kelm, Pizza Pizza Pizza, 2016. C-prints, 61, 6 x 74,8 cm each. Courtesy of the artist and KÖNIG GALERIE Berlin/London. Andrzej Steinbach, aus: Der Apparat, 2017/18.

Andrzej Steinbach, aus: Der Apparat, 2017/18. aus: Francisca Gómez, Keep you Busy oder das Leben auf Pause, 2017/18.

aus: Francisca Gómez, Keep you Busy oder das Leben auf Pause, 2017/18. Installationsansicht Christopher Williams, Normative Models, Kestnergesellschaft Hannover 2018. Photo: Raimund Zakowski.

Installationsansicht Christopher Williams, Normative Models, Kestnergesellschaft Hannover 2018. Photo: Raimund Zakowski. Floran Merdes, aus der Serie: Das Plateau, 2018.

Floran Merdes, aus der Serie: Das Plateau, 2018. Projektion an der Fassade der Volksbühne Berlin: Michael Schmidt, o.T., 1985-87. Aus: WAFFENRUHE, 1985-87. Credit: Stiftung für Fotografie und Medienkunst mit Archiv Michael Schmid. Foto: Gianmarco Bresadola.

Projektion an der Fassade der Volksbühne Berlin: Michael Schmidt, o.T., 1985-87. Aus: WAFFENRUHE, 1985-87. Credit: Stiftung für Fotografie und Medienkunst mit Archiv Michael Schmid. Foto: Gianmarco Bresadola.

Antia Witek, About Life, Draft #D, 2016. C-Type Print, 113,5 x 87 cm.

Antia Witek, About Life, Draft #D, 2016. C-Type Print, 113,5 x 87 cm.

Noah Fisher, Occupy Museums, 2011/2012.

Noah Fisher, Occupy Museums, 2011/2012. Prinz Gholam, My Sweet Country, 2017, performance, Ancient Agora of Athens – Odeion of Agrippa, Athens, documenta 14. Photo: Angelos Giotopoulos.

Prinz Gholam, My Sweet Country, 2017, performance, Ancient Agora of Athens – Odeion of Agrippa, Athens, documenta 14. Photo: Angelos Giotopoulos.

Heidi Specker, installation view, “in front of”, Berlinische Galerie, 2016.

Heidi Specker, installation view, “in front of”, Berlinische Galerie, 2016.

Joachim Brohm, Allen Sekula in classroom, OSU 1984.

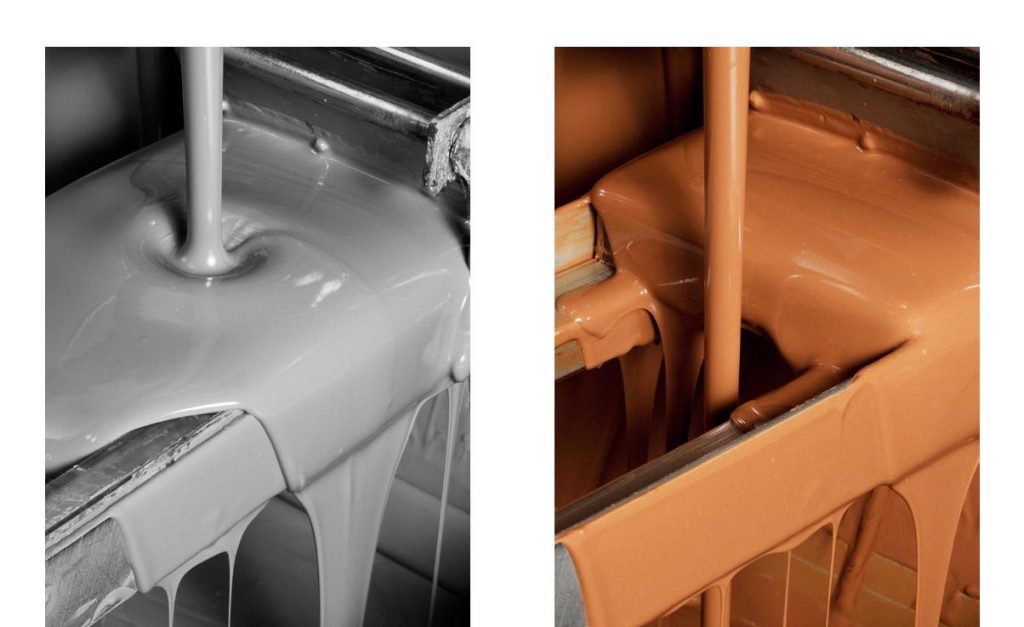

Joachim Brohm, Allen Sekula in classroom, OSU 1984. all images from: Stephanie Kiwitt, Choco Choco, 2013–15.

all images from: Stephanie Kiwitt, Choco Choco, 2013–15.

Anja Manfredi, Farourite Tools, exhibition view House of Art Českĕ Budĕjovice, 2015.

Anja Manfredi, Farourite Tools, exhibition view House of Art Českĕ Budĕjovice, 2015.  Anja Manfredi, Farourite Tools, exhibition view House of Art Českĕ Budĕjovice, 2015.

Anja Manfredi, Farourite Tools, exhibition view House of Art Českĕ Budĕjovice, 2015.

Peter Piller, aus: Peripheriewanderungen (Graz).

Peter Piller, aus: Peripheriewanderungen (Graz).

Peter Piller, aus: Peripheriewanderungen (Barcelona).

Peter Piller, aus: Peripheriewanderungen (Barcelona). Lisa Oppenheim, from the series: The Sun is Always Setting Somewhere Else, 2006. 36mm slide projection.

Lisa Oppenheim, from the series: The Sun is Always Setting Somewhere Else, 2006. 36mm slide projection.

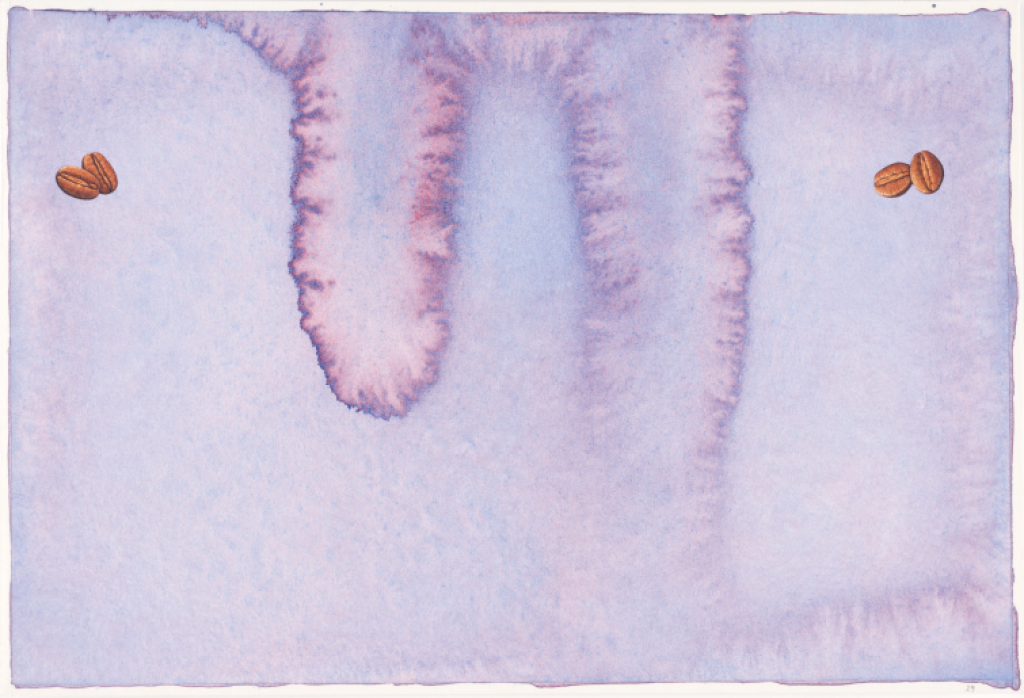

Ulrike Lienbacher, Pin Up Übungen / Pin Up Exercises, 2001. Offsetdruck auf Büttenpapier / offset print on handmade paper. Courtesy: Galerie Krinzinger, Wien / Vienna.

Ulrike Lienbacher, Pin Up Übungen / Pin Up Exercises, 2001. Offsetdruck auf Büttenpapier / offset print on handmade paper. Courtesy: Galerie Krinzinger, Wien / Vienna.