Verstehen vom Anderen her. Kuratieren als Gegenentwurf

TRACES. Tansdiciplinary Center für Exhibition Studies

Kunsthochschule Kassel

15.7.2025, 18:00 Uhr

Tuesday Talk “Boris und Vita Mikhailov”, Artist Talk, Akademie der Künste, Standort Hanseatenweg, Berlin, 18.3.2025, 17:00 Uhr

“Vergabe des Ellen Auerbach-Stipendiums an Ilit Azoulay”, Artist Talk, Akademie der Künste / Standort Hanseatenweg, 28.2.2025, 19:00 Uhr

“Özlem Altın, Prisma”, Book Launch and Artist Talk, Berlinische Galerie, 12.10.2024, 15:00 Uhr

“Barbara Probst, Subjective Evidence”, Book Launch and Artist Talk, Kuckei+Kuckei, 20.6.2024, 19:00 Uhr

“Ostkreuzschule für Fotografie / Jahrgang Achtzehn”, Artists Talks, Konnekt.Berlin, 26.5.2024, 15:00 Uhr

“Das Latente Bild des Archivs”, Kolloquium mit Arwed Messmer, Wissenschaftskolleg zu Berlin, 14.5.2024, 11:00 Uhr

“Ute Mahler, Werner Mahler, Ludwig Schirmer, Ein Dorf”, Buchpräsentation und Gespräch mit Ute Mahler, Jenny Erpenbeck und Steffen Mau, Akademie der Künste, Berlin, 5.3.2024, 19:00 Uhr

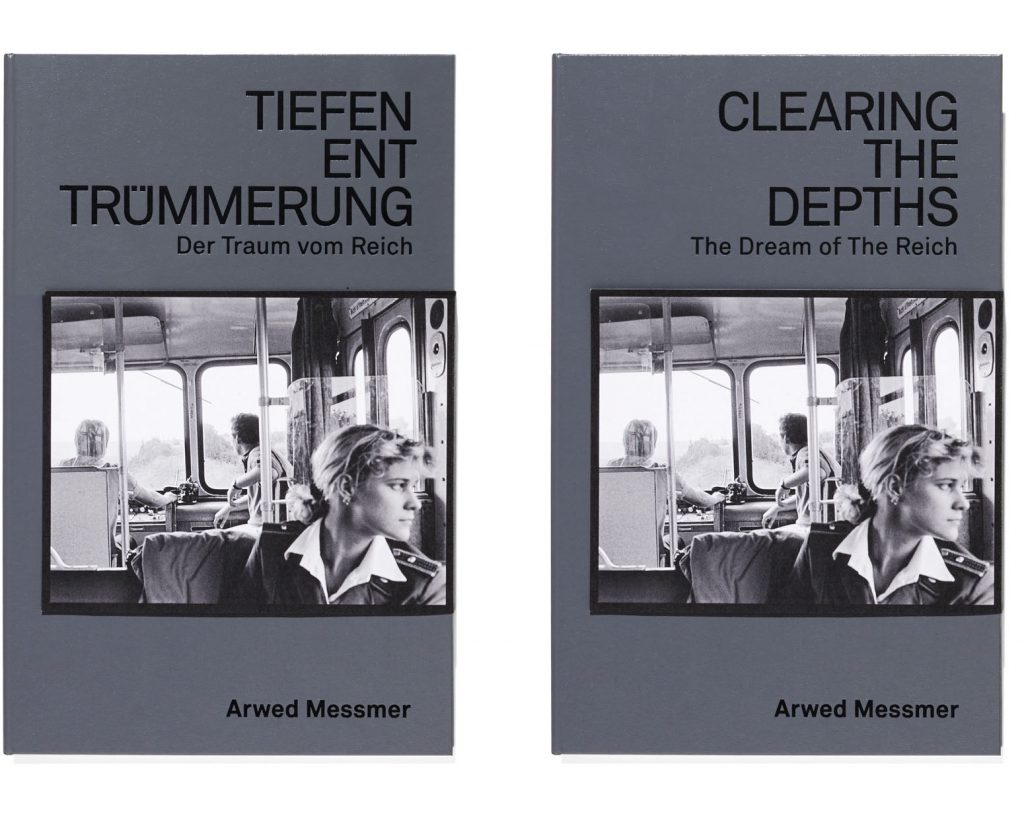

“Arwed Messmer: CLEARING THE DEPTH. The Dream of the Reich”, Book Launch and Artist Talk, Bildband Berlin, 22.2.2024, 6 p.m.

“Heinz Peter Knes. Correspondences. Artist Talk und Buchpräsentation”, Kunstquartier Bethanien, Raum 137, Berlin, 2.12.2023, 17:00 Uhr

“Alexandra Leykauf. Artist Talk und Buchpräsentation”, im Rahmen der Ausstellung “Now is something in between. Alexandra Leykauf, Michaela Meise, Quirin Bäumler” bei KM, Berlin, 4.11.2023, 17:00 Uhr

“Jana Müller, Cold Lens as a Filter. Artist Talk und E-Book Präsentation”, Polizeihistorische Sammlung Berlin, 26.9.2023, 18:00 Uhr

“Joachim Brohm, LESSMORE”, Artist Talk mit Joachim Brohm, M Z I N, museum der bildenden künste, Leipzig, 14. 9.2023, 18:00 Uhr

“If you know the beginning, the end is no trouble”, Maren Lübbke-Tidow und Rebecca Wilton (Lighting the Archive) in conversation with Liz Johnson Artur, EMOP Berlin – Opening Days c/o Amtsalon, Berlin, 4.3.2023, 12:00 p.m.

Maren Lübbke-Tidow und Rebecca Wilton für Lighting the Archive im Gespräch mit Frieda und Lily von Wild / Estate Sibylle Bergemann, Berlinische Galerie, 22.9.2022, 19:00 Uhr

“Lighting the Archive”, Stephanie Bunk im Gespräch mit Maren Lübbke-Tidow und Rebecca Wilton, im Rahmen der Ausstellung “Give and Take. Bilder über Bilder”, Kunsthalle Hamburg, 3.6.2022, 16:00 Uhr

“Fotofestivals”, Paneldiskussion im Rahmen der Düsseldorf photo+, Akademie-Galerie – Die Neue Sammlung, Düsseldorf, 2.6.2022, 17:00 Uhr

“Was fehlt? Visionen für die Fotografie in alten / neuen institutionellen Zusammenhängen”, FOTO WIEN, Atelier im Augarten, Wien, 19.3.2022

“Lighting the Archive”, Maren Lübbke-Tidow im Gespräch mit Ute Mahler und Werner Mahler, Ostkreuzschule, Berlin, 23.11.2021, 18:00 Uhr

“Was die Fotografie ist, haben wir bis heute nicht geklärt”, Andy Scholz im Gespräch mit Maren Lübbke-Tidow, Podcast Fotografie Neu Denken #51

“Lighting the Archive”, Maren Lübbke-Tidow und Rebecca Wilton im Gespräch mit Andreas Langfeld, Museum Folkwang Essen, 7.10.2021, 18:00 Uhr

Maren Lübbke-Tidow im Gespräch mit Elisabeth Neudörfl und Peter Piller, Barbara Wien, Berlin, 21.8.2021, 14:00 Uhr

“Lighting the Archive”, Inka Schube im Gespräch mit Maren Lübbke-Tidow, Sprengel Talks, Sprengel Museum Hannover, 29. Juli 2021, 19:00 Uhr

“Belichtungen”. Artist Talk mit mit Viktoria Binschtok und Julian Röder, Städtische Galerie im Park, Viersen, 17.3.2019, 17:00 Uhr

“Tobias Zielony: Haus der Jugend”, Artist Talk mit Tobias Zielony, Museum der Moderne, Salzburg, 13.2.2019

“F/12.2”, Artist Talk mit Tatiana Lecomte und Sara-Lena Maierhofer, Kunststiftung DZ Bank, Frankfurt, 24.1.2019, 19:00 Uhr

Ellen-Auerbach-Stipendium, Artist Talk mit Annette Frick, Akademie der Künste, Berlin, 14.11.2018, 19:00 Uhr

Ellen-Auerbach-Stipendium, Artist Talk mit Stephanie Kiwitt, Akademie der Künste, Berlin, 14.11.2018, 19:00 Uhr

“Obstinacy of Things”, Artist Talk mit Gerald Domenig und Andrea Witzmann, Kunst Haus Wien, 13.9.2018.

“Hors-champ”. Artist Talk mit Tatiana Lecomte im mumok, Wien, 11.10.2017, 19:00 Uhr

artist’s talk with Salon Flux: Zur Politik der Freundschaft. Open House, Künstlerhaus Wien, 30.11.2017, 19:00 Uhr.

roundtable mit Viktoria Binschtok, Axel Hütte, Stefan Gronert und Steffen Siegel: “Images as Currency? Vom freien Spiel der Bilder”, im Rahmen von von “good to talk. 46 hours in conversation”. 10. 8.2017, 14:00, Kantine am Berghain, Berlin (moderiert von Maren Lübbke-Tidow).

drinks with the artists Stefanie Seufert and Manuel Gorkiewicz on the occasion of their exhibition and the release of their books Stefanie Seufert, Wood Survives in the Form of Postholes (Edition Camera Austria, Graz), and Manuel Gorkiewicz, Therapy Make-up works Voluptuous U-turns in the street of Style, Beauty and Greed (Verlag für Moderne Kunst, Wien), Wiensowski and Harbord, Berlin 2016.

artist’s talk with Tobias Zielony on the occasion of the European Month of Photography, c/o Berlin, 2016.

artist’s talk with Friedl Kubelka, Georg Gröller and Alassane Seck on the occasion of the exhibition “Friedl Kubelka: Atelier d’Expression (Dakar”), Camera Austria, Graz 2016.

artist’s talk with Wiebke Loeper and Susanne Lorenz on the occasion of their exhibition “Lost in Space”, Galerie cubus_m, Berlin 2015.

artist’s talk with Göran Gnaudschun “Alexanderplatz: Eine Entgegnung angesichts der Krise des dokumentarischen fotografischen Bildes”, im Rahmen des Europäischen Monats der Photographie, Martin Gropius Bau, Berlin 2014.

artist’s talk with Seiichi Furuya and Susanne Weiß on the occasion of the exhibition “I prefer to be on this side” by Seiichi Furuya, Thomas Fischer Galerie, Berlin 2014.

artist’s talk with Seiichi Furuya on the occasion of his contribution to (anniversary issue) No 125 / 2014 of Camera Austria International, Camera Austria, Graz 2014.

artist’s talk with Sven Johne, Stephanie Kiwitt and Reinhard Braun, Motto Berlin 2013.

Roundtable mit Rainer Iglar und Thomas Weski, “Michael Schmidt: Fotografie – die Welt als Vorlage oder Vorstellung”, anlässlich der Ausstellung “Michael Schmidt, Lebensmittel”, Galerie im Taxipalais, Innsbruck 2012.

artist’s talk with Natalie Czech, on the occasion of her contribution in Camera Austria International No 118 / 2012, Galerie der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, 2012.

artist’s talk with Seiichi Furuya and Florian Ebner, on the occasion of the exhibition “Mémoires” (9.9. – 15-1-22001) by Seiichi Furuya, Galerie Thomas Fischer, Berlin 2011.

roundtable with Annette Kelm and Yilmaz Dziewior, on the occasion of Annette Kelm’s exhibition at Camera Austria (10.7.2009 – 13.9.2009), Kunsthaus Graz 2009.

artist’s talk with Wolfgang Tillmans, on the occasion of his exhibition “Faltung” (6.7. – 9.9.2007) at Camera Austria, Graz, Kunsthaus Graz 2007.

“Verstehen vom Anderen her. Kuratieren als Gegenentwurf”, TRACES. Tansdiciplinary Center für Exhibition Studies, Kunsthochschule Kassel , 15.7.2025, 18:00 Uhr (Vortrag)

”was zwischen uns steht“ – Neue Dokumentarische Strategien im Feld der Kunst, Vortrag Hochschule für Bildende Kunst, Hamburg (Klasse Tobias Zielony), Hamburg, 23.10.2024

“Kuratorische Praxis”, Vortrag Ostkreuzschule für Fotografie, Berlin, 8.10.2024.

Lecture Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe, “Das Buch als eine Folge von Räumen”, 24.11.2021

Adrian Sauer, “Foto Arbeiten”, Oldenburger Kunstverein, 4. September 2020, 16:00 und 18:00 Uhr (opening speech)

Tina Bara, “Recur”, Städtische Galerie Pankow, Berlin, 8. September 2020, 19:00 Uhr (opening speech, essay)

Peter Piller, “table rowing (rudern an der tischkante)”, Mies van der Rohe Haus, Berlin, 21. Januar 2018, 14:00 Uhr (opening speech)

“Two Things Are Happening At Once. That’s All.” Camera Austria Preis für zeitgenössische künstlerische Fotografie der Stadt Graz 2017 an Jochen Lempert, Camera Austria, Graz, 6.12.2017, 19:00 Uhr. (laudation)

Bildkulturen im Umbruch – Reflexionen im künstlerischen Feld. Kunsthochschule für Medien in Köln / Klasse Beate Gütschow, 16.11.2017.

“Über das Dokumentarische als politische Praxis. Strategien zeitgenössischer Fotokünstler_innen und Filmemacher_innen”. Vortrag und Kolloquium im Rahmen der Vortragsreihe: “Dokumentarismen. Dokumentarische Strategien (in der Kunst) zwischen Inszenierung und Reflexion” an der Zürcher Hochschule der Künste, organisiert von Sigrid Adorf und Sönke Gau. 16.10.2017, 18:00 Uhr.

“Editorische Praxis, kuratorisches Handeln. Am Beispiel Camera Austria International (Graz / Berlin)”, Kunsthochhochschule Mainz, Institut für kunstbezogene Theorie, 17. Mai 2017, 19:00.

“Von der Bildanalytischen Fotografie hin zu Post-Konzeptuellen Praktiken. Oder: Von einer selbstreflexiven Fotografie zu einer Fotografie der Erfahrung. Timm Rauterts Bildanalytische Photographie im Spiegel der zeitgenössischen Kunst”, Vortag im Rahmen des Symposiums: Timm Rautert. Bildanalytische Photographie 1968 – 1974. Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 16./17. September 2016.

“FROZEN. Forever A. K. – Analyse und Kritik?Autonomie und Konspiration!” Laudatio zur Verleihung des Camera Austria-Preises für zeitgenössische künstlerische Fotografie an Annette Kelm, Camera Austria, Graz, 10.12.2015.

Zur Ausstellung “A Colonial Landscape” von Tobias Zielony, Fotohof Salzburg Salzburg, 24.11.2015.

Durch einen fragmentisierenden Blick zu eigener Präsenz. Zur Ausstellung “Lost in Space” von Wiebke Loeper und Susanne Lorenz, Galerie cubus_m, Berlin, 16.10.2015.

“Gemischtes Einzel: Valentina Seidl und Joachim Brohm. Zur Ausstellung: Not A House But A Face”, Fotohof Salzburg, Salzburg, 30.4.2015.

“Hinter jedem Bild wartet immer ein anderes. Fotografische Konzeptionen in der zeitgenössischen Kunst”, Universität zu Köln, Institut für Kunst und Kunsttheorie, 2014.

“Seiichi Furuya, Hätte Wenn Warum”, Photomuseum Braunschweig, 2012.

“Jo Spence: Beyond the perfect Image”, Goethe Institute, Cairo, within the scope of documenta 12 magazines (curated by Georg Schöllhammer), 2006.

“Camera Austria No. 69: Jörg Schlick, Österreich 2000”, Ecole des Beaux Arts, Nantes, 2000.

“spring: Santos R. Vasquez”, Galerie Mezzanin, Vienna, 2000.

Sommersemester 2025 / Wintersemester 2025/26, “Kuratorische Praxis”, Ostkreuzschule für Fotografie, Berlin (teaching)

Vorlesung 2024/25, “Kuratorische Praxis”, Schule Friedl Kubelka für Künstlerische Photographie, Wien (teaching)

Vorlesung 2023/24, “Kuratorische Praxis”, Schule Friedl Kubelka für Künstlerische Photographie, Wien (teaching)

Mentoring im Rahmen des Mentoring-Programms 2023/24 der Universität für Angewandte Kunst,Wien

Mentorin im Rahmen des Mentoring-Programms 2022 der Akademie der Bildenden Künste, Wien 2022

Vorlesungsreihe 2020/21, “Über Fotografie sprechen”, Schule Friedl Kubelka für künstlerische Photographie, Wien

Vorlesungsreihe 2019/2020: “Subkulturen”, Schule Friedl Kubelka für Künstlerische Photographie, Wien.

Vorlesungsreihe 2018/19: “Kuratorische Praxis”, Schule für künstlerische Photographie, Wien (teaching)

“Image Cultures in Upheaval – Reflections in the Field of Art”. University of the Arts Helsinki

Vorlesungsreihe 2017/18 “How Does Art Act in Crisis? Friendship and Togetherness as Artistic Practise”, Schule Friedl Kubelka für künstlerische Photographie, Wien. (lecture series 2017 / 18)

workshop, “Wie kommt ein Bild ins Buch? Zur Produktion von Künstler*innenbüchern”, Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe, 24.11.2020

“Wie kommt ein Bild ins Buch? Ein Seminar zur Publikation von Künstler_innenbüchern”, Universität zu Köln. (lectureship)

Vorlesungsreihe 2016/17: “Körper”. Oder: “Re-Politisierung. Feministische Recherchen in der Gegenwartskunst”, Schule Friedl Kubelka für künstlerische Photographie, Wien.

”was zwischen uns steht“ – Neue Dokumentarische Strategien im Feld der Kunst

Hochschule für Bildende Kunst, Hamburg (Klasse Tobias Zielony)

23.10.2024, 11:00 – 14:00 Uhr

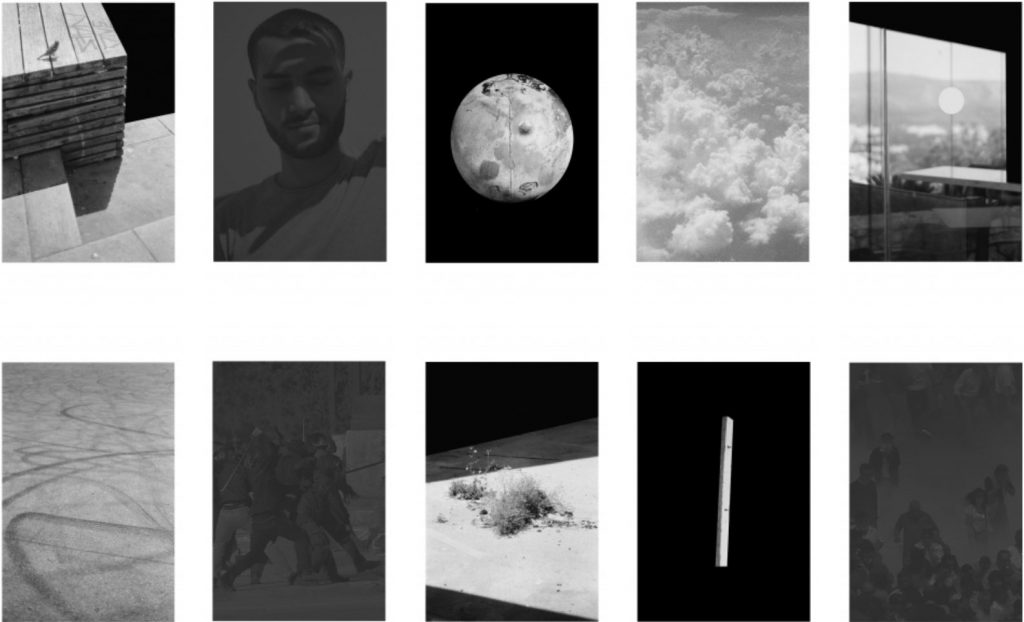

Berangérè Fromont, aus der Serie: Except the Clouds, 2018.

Kuratorische Praxis

Ostkreuzschule für Fotografie, Berlin

8.10.2024, 12:00 – 16:00 Uhr

Luise Marchand, COPE VI. Aus der Serie: Die Zeichen stehen gut, 2017/2020. Tapete, Wabenpappe, Alubügel, C-Prints. Installationsansicht Touch. Politiken der Berührung, Amtsalon, Berlin, 2.3.-31.3.2023. Foto: Nick Ash.

Nan Goldin, Thora at my vanity, Brooklyn NY 2021. Archival Pigment Print, 76 x 101 cm.

Nan Goldin, Thora at my vanity, Brooklyn NY 2021. Archival Pigment Print, 76 x 101 cm.

I’ll be your Mirror titelte die erste Retrospektive Nan Goldins, die im Whitney Museum of Amercian Art 1996 eröffnete und im Anschluss in Europa tourte. Ein toller Titel. Mit dem gleichnamigen Song von Velvet Underground und Nico im Ohr führt er atmosphärisch direkt in die queere Subkultur und Avantgarde New Yorks. Hier fand sich nach ersten Jahren in Boston, in denen sie in ihrer Arbeit The Other Side bereits eines ihrer großen Themen gefunden hatte, in den späten 1970er und frühen 80er Jahren auch Nan Goldin als Teil der Bowery Neighborhood und als Fotografin wieder. So glamourös dieser Moment klingt – und sicher war: Die Bowery ist in dieser Zeit auch untrennbar verbunden mit Gewalt, Tod, Drogenkonsum und der sehr bald beginnenden AIDS-Epidemie – Themen, auf die die Politik keine Antwort fand, Themen, die Nan Goldins Werk bis heute bestimmen (egal, wohin sie ihr späteres Leben noch führen sollte) und Themen, von denen sie auch selbst betroffen sein sollte, direkt oder indirekt.

I’ll be Your Mirror blickte damals auf 25 Jahre künstlerisches Schaffen zurück. Inzwischen sind gut weitere 25 Jahre vergangen, und erstaunlicherweise lässt sich I’ll be your Mirror genauso gut in die Gegenwart weiterdenken und auf die Arbeiten, die seither entstanden sind, anwenden. Denn das, was das Werk von Nan Goldin von den Anfängen bis in die Gegenwart begleitet, ist eine Form der unmittelbaren Präsenz – wie sie nur ein Spiegel wiederzugeben vermag. Und damit spiele ich nicht auf die Fotografie als ein abbildendes Medium an.

Nein: Jede und jeder von uns kennt diesen Moment, wenn wir in den Spiegel blicken: Der Blick auf uns selbst erscheint uns zuweilen fremd: Das bin nicht ich. Bin ich das? Aber es gibt keinen Zweifel: Wir sind es, ganz klar. Mit I’ll be your Mirror klingt Nan Goldins künstlerisches Programm an, für das sie die Fotografie wählte, obwohl – wie zu zeigen sein wird – es weit darüber hinaus weist. Es geht ihr um ihr Gegenüber, dem sie sich bedingungslos verschreibt und in einer Form der bis dahin nicht gesehenen Direktheit emphatisch zuwendet. Um diese Nähe greifen zu können, liegt der Begriff Schnappschuss nahe – obwohl er der formalen Stringenz des Werkes überhaupt nicht gerecht wird. Ich verwende ihn, weil er Goldin selbst zuweilen als sprachliche Krücke diente und sie ihn als ein Mittel charakterisierte, um einer spontan empfundenen Liebe zum Gesehenen – der Liebe zu ihrer (selbstgewählten) Family / Community – Raum zu geben. Es geht also um eine Fotografie ohne vordergründiges Staging, ohne Setting, vielleicht sogar zunächst ohne Plan, unmittelbar und ungeschönt – ganz so, als würden wir blind auf einem Spiegel zugehen und uns in ihm (nicht selten erschrocken) für einen kurzen Moment selbst – und noch viel mehr, unsere andere, nicht kontrollierte, nicht scharf gestellte Seite – sehen. In der Konsequenz bedeutet das aber auch für die Fotografin, keine “gläserne Wand” aufzubauen, sondern sich zu involvieren, Teil zu sein von dem, was ist. Ohne ihre formale Könnerschaft schmälern zu wollen, zeigt sich Nan Goldin nicht als kühle Analytikerin der Situation, die in Distanz zu ihren Protagonist*innen geht und zu “gerade gerückten” Bildern kommt, wie es den damals gängigen Vorstellungen zB eines dokumentarfotografischen Ansatzes entsprach. Sie unterwandert dieses Programm – denn sie ist Gleiche unter Gleichen. Und diese Gleichen sind uns oft die Anderen. Darin liegt der Schockmoment, den ihre Bildwelt begleitet, die von Schmerz und Schönheit gleichermaßen durchzogen ist. Ihr Zugang zur Wirklichkeit, so wie sie ihn in der Zeit seit den frühen 1970er Jahren entwickelte, trotzt jeder bis dahin geltenden Übereinkunft über “das gute Bild” und jedem Konformismus. Sie schreibt sich anders, viel direkter in ihre Bilder ein – indem sie einfach immer auch da ist, ob sie nun im Bild ist (was oft der Fall ist) oder nicht. Damit macht sie sich angreifbar. Denn anderen auf Augenhöhe zu begegnen und deren Untiefen zu spiegeln, bedeutet auch, sich selbst zu offenbaren: Und auch wenn sie – genau wie die Menschen, die sie fotografiert – oftmals als stolze, schöne und unerschütterliche Frau in ihren Bildern aufscheint, so schreckt sie nicht davor zurück, auch ihre Entgleisungen, Wunden und emotionalen Verstrickungen in komplizierte Beziehungen zu zeigen. Um es zuzuspitzen: Sie ist eine Frau in einer nicht nur damals männerdominierten Kunstwelt, die sich erlaubt, sich unterschiedslos zu ihren Protagonist*innen in ihre Bilder einzureihen und von sich zu erzählen – auch mit blauem Auge und rotem Lippenstift.

Die Rezeption des Werkes ist von Spannungen durchzogen. Es produzierte ungemeinen Widerspruch. Mir sind Erzählungen von Zeitzeuginnen in Erinnerung – und Nan Goldin berichtet selbst in diversen Interviews darüber –, dass bis in die 1990er Jahre hinein Vorführungen ihrer heute ikonischen Slideshow The Ballad of Sexual Dependency in den Institutionen Verstörung, Unmut und sogar Handgreiflichkeiten provozierte (vor denen sie übrigens niemand – auch nicht ihre Gastgeber – schützte). Genauso dominiert die Erzählungen die uneingeschränkte Bewunderung für das Werk. Es steht für eine radikalen Erneuerung der Fotografie und hatte enormen Einfluss auf eine jüngere Generation von Künstler*innen. Plötzlich war ein fotografischer Zugang möglich, mit dem die Sichtbarmachung des eigenen Umfelds und vor allem die Darstellung von Intimität und Sexualität würdig wurden, bildnerisch festgehalten zu werden. Und so erscheint heute, im Blick zurück auf Nan Goldins Fotografien der 1970er und 80er Jahre – und das gehört zu meiner eigenen Verstörung – ihr Werk zunächst gar nicht so radikal, wie es damals aber offenkundig war. Dazu hilft zu wissen, dass die Bilder sehr schnell sehr populär wurden. Die erste Ausgabe des Buches zur Ballad of Sexual Dependency erschien 1986 bei Aperture. Nur ein Jahr später erschien es in Deutschland im Verlag Zweitausendeins in hoher Auflage, was enorm zu ihrer Popularisierung beitrug. Bis heute gibt es soweit ich weiß 21 Auflagen von der Ballad, was angesichts eines angespannten Fotobuchmarktes nahezu unfassbar klingt. Aber diese Erfolgsgeschichte macht deutlich, dass sich der Stil, den sich Nan Goldin erlaubte, sehr schnell ins allgemeine Bildgedächtnis eingrub und zunehmend selbstverständlich wurde. Der Künstler Tobias Zielony meinte kürzlich zu mir, dass ein Grund dafür auch darin liegen könnte, dass die Bildsprache von Nan Goldin den eigenen Vorstellungen von Intimität und Sexualität (oder wie sie darstellbar sein könnte) plötzlich nahe kommt. Das bedeutet nicht, dass die Radikalität, die aber im Werk mitschwingt, blind adaptiert wurde oder werden konnte – und zwar nicht nur, weil die Kontexte des eigenen Lebens sich von denen Nan Goldins selbstverständlich unterscheiden, die Gewalt, Sucht, toxische Paarbeziehungen, Verlust und Tod genauso mit einschließen wie ein Ausleben von Sexualität jenseits von Heteronormativität und ein Aufgehoben-Sein in einer eigenen Community, die sie überall findet, wohin sich sich bewegen sollte – Stichwort Berlin, Paris, Japan. Nein – um solche Bilder vorzulegen, wie sie auch hier in der Ausstellung zu sehen sind und die (von The Other Side bis Memory Lost) einen Zeitraum von fast 50 Jahren umfassen, braucht es nicht nur formale Könnerschaft und Beherrschung des Mediums, sondern – so stelle ich es mir vor – auch eine unglaubliche Kraft und auch einen politischen Willen der Sichtbarmachung dessen, was lange gesellschaftlich geächtet war und in vielen Teilen der Welt immer noch ist. Denn das Werk von Nan Goldin ist nicht nur ein fotografisches Werk, sondern auch das Werk einer Aktivistin, zu der sie nicht erst in den letzten Jahren mit der Gründung und ihrem Engagement innerhalb der Gruppe PAIN wurde, mit der sie ihre Stimme gegen den Pharmakonzern Purdue erhob und mit zahlreichen Aktionen bzw. Die-Ins in den großen Museen der Welt auf die gegenwärtigen Opiodkrise in den USA aufmerksam machte und damit – auch als Betroffene – maßgeblich dazu beitrug, dass sich die von der Opiod-Epidemie profitierende Sackler Family heute nicht mehr mit ihren Spendengeldern an die großen Museen vom unsauberen Promoting ihrer Sucht-gefährdenden Schmerzmittel reinwaschen kann.

Nein, ich glaube, dass wir erst heute und vielleicht auch vor dem Hintergrund ihrer jüngsten politischen Erfolge genauer verstehen können, dass Nan Goldins Bilder von Beginn an Ausdruck ihres auch aktivistischen Selbstverständnisses sind. Das macht es auch unmöglich, Werk und Biographie der Künstlerin voneinander zu trennen. Oftmals ist über ihre Arbeit zu lesen, dass sie mit ihren Bildern zuhäuslicher Gewalt, einer verfehlten Drogenpolitik und zu AIDS Stellung bezieht. Oder der queeren Community ein Gesicht gibt. Das ist sicher richtig und ein Kern. Doch wenn man auf ihre künstlerischen Anfänge zurückblickt oder speziell auf ihre New Yorker Zeit, dann wird schnell deutlich, dass das öffentliche Vorführen etwa ihrer Slideshow von The Ballad ein genauso wesentlicher Bestandteil ihrer Praxis war wie auch das konstante das Editieren und Re-Editieren ihres fotografischen Materials. Die Grids in dieser Ausstellung – Tableaus, auf denen dem Bilder aus unterschiedlichen Zeiten und Kontexten zusammenkommen – sind dafür ein treffendes Beispiel. Ich frage mich also, ob ihr in immer neuen Konstellationen vorgeführtes Werk nicht auch als eine Art performative Geste verstanden werden kann, und ob es nicht wesentlich sein muss darauf hinzuweisen, dass Nan Goldin für ihre Bilder immer wieder neue Kontexte des Erscheinens generiert. Die Arbeit kommt mir vor wie eine immer wieder neu aktualisierte Version einer durchgängigen und/oder aktuellen Haltung und Empfindung zur Welt. So zeigt diese Ausstellung gerade nicht etwas, was “historisch” geworden ist oder für eine bestimmte Zeit steht und darin ihren Abschluss gefunden hat. Vielmehr geht es um eine immer wieder eigens empfundene Dringlichkeit. Und daher erkennen wir in den Bildern nicht Vergangenes (den unwiederbringlichen fotografischen Moment, der nicht mehr zurückgeholt werden kann), sondern stets auch etwas von unseren Fragen an die Gegenwart, schließen mit ihnen an an aktuelle gesellschaftliche, politische Diskurse, sehen Veränderung, sehen Fortbestehendes.

I’ll be your Mirror – Nan Goldin hatte recht. Sie und ihre Arbeit ist immer noch – auch nach 50 Jahren künstlerischen Wirkens – uns ein Spiegel. Und sie wird es auch in Zukunft sein.

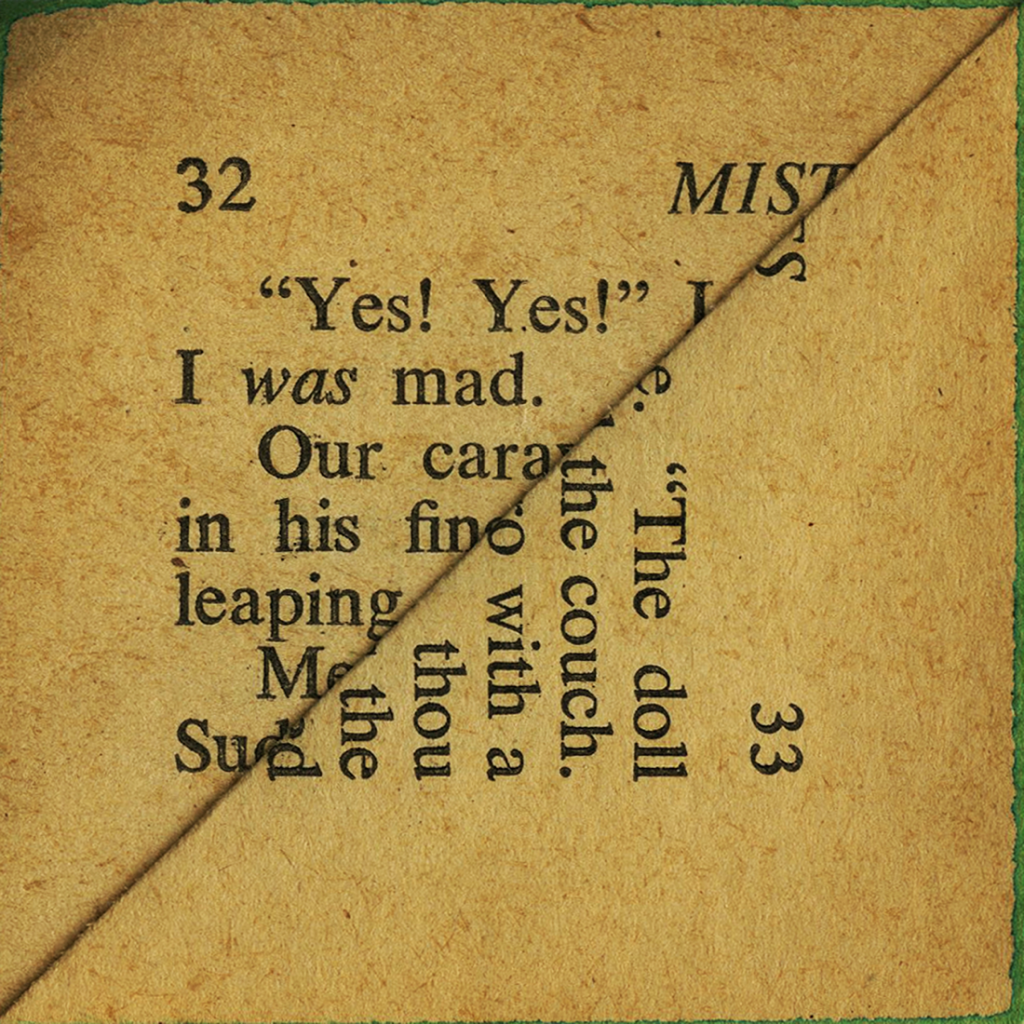

Erica Baum, Mad, 2009 (Dog Ear). Archival Pigment Print, 22,9 x 22,9 cm. Courtesy: Galerie Klemms, Berlin

Erica Baum, Mad, 2009 (Dog Ear). Archival Pigment Print, 22,9 x 22,9 cm. Courtesy: Galerie Klemms, Berlin

Zum Verhältnis von Sehen und Wissen.

Offene Gedanken zu Adrian Sauers Ausstellung “Foto Arbeiten”

Adrian Sauer, Foto Arbeiten

Oldenburger Kunstverein, 4. September 2020, 16:00 und 18:00 Uhr

Die Jury, die sich für die Vergabe dieses Preises zusammengefunden hat, hat anders entschieden. Statt nach Arbeiten zu suchen, die die aktuelle Situation unmittelbar und konkret reflektieren – nur ein Stichwort sei hier erlaubt: aus der Generation der sogenannten “digital natives” / der sog. “Post-Internet-Kunst” etwa –, die die gegenwärtige Kondition reflektieren, gibt die Jury mit ihrer Entscheidung für Jochen Lempert einem Künstler Raum, dessen Werk man zu Recht als einzelgängerisch und fern von Zeitgeist-Erscheinungen bezeichnen kann.

Eine Attitüde, die offensiv andockt an die aktuellen Debatten rund um das fotografische Bild, ist Jochen Lempert fremd, scheint ihn sogar unberührt zu lassen. Vielmehr navigiert er auf eigensinnige Art und Weise mit der Kamera durch den Raum und fokussiert beharrlich und gezielt auf Lebensräume der Flora und Fauna – Gebiete, die die zeitgenössische Kunst, oder die zeitgenössische fotografische Kunst, zumeist (auch wenn es ein historisch großes Gerne ist) achtlos liegen lässt. Auch folgt er keinen formalen Standards der Präsentation, oder arbeitet hier besonders aufwändig, wie es mehr und mehr üblich geworden ist in den letzten Jahren, sondern hat hier über – fast muss man sagen – Jahrzehnte hinweg wenn auch fragile/empfindliche, so doch zugleich überaus unprätentiöse eigene Formate des Zeigens seiner Bilder entwickelt. Beides zusammen ist einigermaßen interessant und auch verwirrend, zumal: wer nur einmal näher mit Jochen Lempert zu tun hatte, erlebt ihn als einen Menschen mit einem grenzenlosen Wissen über die Avantgarden des 20. Jahrhunderts und die zeitgenössische Kunst (ein Wissen, das einen selbst übrigens ziemlich schlecht dastehen lässt).

Wie kann es also gelingen, die Eigensinnigkeit des Werkes, das sich einer Einordnung – in eine Generation, in eine Debatte, in einen Stil, in einen Modus der Präsentation – so sehr entzieht, verstehbar zu machen und auch die Entscheidung der Jury zu verstehen? Denn: Einfache Muster der Zuschreibung, die 1:1 zu lesen sind mit einer Art Konsens über die beherrschenden Themen der Kunst, greifen hier nicht. Dennoch sind Formen der Überschreitung – ganz im Sinne der Programmatik auch Camera Austrias – ein beherrschendes Thema in Jochen Lemperts Arbeit.

Mit diesen Fakten ist aber erst wenig über die Arbeit gesagt. Ich greife ein Stichwort heraus, das an der einen oder anderen Stelle bereits auftauchte: Beharrlichkeit. Solche Zuschreibungen führen vielleicht nicht unbedingt in die Tiefe eines Werkes, aber vielleicht kommt man mit ihnen in einem ersten Schritt weiter. Zum Beispiel: Als ich Annette Kelm, Trägerin des Camera Austria Preises 2015 und Mitglied der Jury zur Vergabe des diesjährigen Preises an Jochen Lempert, fragte, was ich denn sagen solle, heute, erzählte sie mir, statt zu antworten, einigermaßen kurios von einer “Jugendfarm” – ein Verein zur Pflege einer lebendigen Verbindung von Mensch, Natur und Tier –, die sie (noch als Kind, als 12-jährige) in den 1980ern in Stuttgart besucht hatte. Hier nahm sie ein für diese Zeit typisches Angebot wahr: sie war Teilnehmerin eines Fotoworkshops. Ihr erstes fotografisches Bild sei hier entstanden, so erzählte sie, eine Aufnahme von zwei Meerschweinchen. Die Meerschweinchen seien kaum zu erkennen gewesen, nur ein wuscheliges Knäuel, ein klarer Fall von Überbelichtung. Entwickelt und fixiert habe sie dieses Bild im Ziegenstall der Farm, wo eine provisorische Dunkelkammer eingerichtet worden war, sie glaubte, es sogar im dortigen Trog gewässert zu haben. Sie meinte, dass die Arbeit von Jochen Lempert für sie eine Erinnerung in ihren Anfang darstellt, eine Erinnerung auch daran, wie fast jeder zu dieser Zeit Ende der 1980er Jahre einmal fotografiert und auch selbst entwickelt hat (wenn auch nicht unbedingt im Ziegenstall, sondern im Heimlabor zu Hause). Und drückte ihre Bewunderung darüber aus, dass Jochen Lempert wie kaum ein zweiter sich diese Praxis beharrlich beibehalten und konstant weiter vertieft und verfeinert hat. (Gleiches erzählte mir übrigens Peter Piller, den ich auch befragte). Warum weiter gehen (wie fast alle anderen professionellen Fotografen und Fotografinnen und so auch sie), wenn doch die grundlegende fotografische Erfahrung sich schon mit den einfachsten Mitteln erzeugen lasse: Denn nicht nur sei Jochen Lemperts Praxis für sie, Annette Kelm, eine Praxis, die sie an ihre erste Berührung mit dem Medium erinnere, sondern auch eine Praxis, die ihr ihr eigenes Erstaunen wie einen Spiegel immer wieder neu vorhalte: dass das Material im Moment der Belichtung in der Dunkelkammer eine Verwandlung durchläuft, unmittelbar greifbar und sichtbar werdend. Das latente Bild erhält hier Form und Ausdruck. In kaum einem anderen Werk der Gegenwart sei dieser Moment so stark spürbar. Dafür stehe die Arbeit von Jochen Lempert.

Es ist richtig, was Annette Kelm sagt – obwohl ich nie an Vergleichbares gedacht habe, wenn ich die Bilder von Jochen Lempert angeschaut habe: Die manches mal verschrobene wie zugleich immer überaus feinsinnige schwarz-weiß Ästhetik seiner Bildwelt, die alle Graustufen und Kontrastbereiche kennt und wo das bildgenerierende Korn des analogen fotografischen Prozesse oftmals auf der Bildoberfläche Sichtbarkeit erhält, kann als eine Erinnerung an einen Anfang, an einen Ausgangspunkt begriffen werden. Sie zeigt, dass schon hier die Facetten unerschöpflich sind, oder umgekehrt: dass sie genügen, um etwas zu zeigen. Die zum Teil unausgefleckten und gewellten Oberflächen des fotografischen Barytpapiers in Standardformaten bei Jochen Lempert unterstreichen dabei einen experimentellen Charakter, der der Arbeit am fotografischen Bild immer unterlegt ist, besonders aber in der Arbeit im (eigenen) Labor – eine Arbeit, von der wir oftmals nichts mehr wissen oder vor allem auch nichts mehr sehen, wenn das Bild den Transfer vom Labor in den Kunstbetrieb durchlaufen hat und hier in der Regel gerahmt an der Wand hängt.

Aber darüberhinaus spricht Annette Kelm hier auch einen Moment an, der der Fotografie im Augenblick der Belichtung des analogen fotografischen Materials eingeschrieben ist: den Moment der Metamorphose – als irreversible Aufzeichnung einer Lichtspur.

Die Spur als grafisch-bildnerische Einschreibung von Licht auf einer empfindlichen Oberfläche und ihre bildliche Umkehrung im Prozess der Ausbelichtung des Films – dieser Moment wird in den Fotografien von Jochen Lempert unmittelbar erfahrbar; ohne noch hinzufügen zu müssen, dass die aufgezeichnete Wirklichkeit und das, was von ihr auf der fotografischen Bildoberfläche erscheint, auch hier in einer unauflösbaren Spannung bleibt (bleiben muss) und der Gegenstand der Abbildung den Moment der Wirklichkeit gewissermaßen zurücklässt. Aber Jochen Lemperts bildliche Spuren sind dicht dran. Denn woran er – vielleicht – arbeitet, mag das Ineinanderfließen von Bild und Medium sein. In seiner Arbeit wird dieser Moment mehr und mehr evident. Die Materialgebundenheit seiner Arbeit spricht davon – am greifbarsten wird dieser wunderbare Moment in den kameralosen Bildern, in den Direktbelichtungen, mit denen Jochen Lempert erst relativ spät begonnen hat. Etwa wenn Glühwürmchen einen Film belichten und ein Luminogramm entsteht. Fast möchte man sagen, dass Jochen Lempert mit seiner fotografischen Praxis das Phantasma der Fotografie als eine Form des materialisierten Schattenbildes der Wirklichkeit unterwandert oder unterwandern will und Bild und Wirklichkeit in-eins-setzen will. Etwa wenn Fotogramme von Sonnentau, Wasserlilienblättern und Wasserläufern entstehen oder er an Abbildungen von Staubwolken von den Eruptionen des Vulkans Stromboli arbeitet. Oder wenn in Fotogrammen/Foliogrammen Chloroplasten gewissermaßen “abgenommen” werden, um Formen einer anderen Verwandlung von Licht, der Photoshythese, sichtbar zu machen. Hier greifen zwei Dinge auf sehr unmittelbare Weise ineinander, Fotografie als technisch induziertes Medium und spezifische natürliche Prozesse beginnen sich – irgendwie – zu ähneln. Oder sind sie sich ähnlich?

Nur das keine Missverständnisse aufkommen: Dieses Ineinandergreifen von Bild und Medium, das im Werk auf geradezu magische Weise zu wirken beginnt, legt gerade nicht nahe, es 1:1 “lesen” zu können, im Gegenteil. Denn es wird deutlich: Die Fotografie wird als Fotografie überschritten, das Bild wird als Bild überschritten. Was aber genau ist das, was über die Fotografie, was über das Bild hinaus wirkt?

Eine Möglichkeit sich dieser Frage zu nähern, ist, den verborgenen Text zu ergründen, der in den Bildern auch steckt und der nicht einfach weggeht. Ihn zu dechiffrieren ist eine Aufgabe. Denn hier ist fast immer naturkundliches oder auch ökologisches Wissen gefragt. Denn dieser verborgene Text in den Natur- und Tieraufnahmen erzählt von “anderen Ordnungen”, von den spezifischen Erscheinungsformen lebender Systeme aus naturwissenschaftlicher Sicht, und ihrer Autopoiesis – Phänomene, die Lempert einfach kennt, durchdrungen hat, überall sieht und fotografisch aufzeichnet. Wie viel Information und / oder Erkenntnis sich tatsächlich abbildet … ohne profundes Wissen ist das für den naiven Betrachter oftmals schwer zu sagen. Ok.

Eine anderes Möglichkeit, sich der Arbeit zu nähern, ist, sie poetologisch zu umkreisen. Denn das Werk ist gerade nicht eine Art der Wissenschaftsfotografie, als die sie manches mal scheinen mag, dann etwa, wenn Lempert seine Serie “The Skins of Alka Impennis” vorlegt, die Präparate des im vorvergangenen Jahrhundert ausgestorbenen Riesenalks in den Naturkundemuseen der Welt zeigt, von denen der Künstler bereits 53 der 78 noch erhaltenen Exemplare aufgesucht und fotografiert hat. Die formale Konzentration und Momente der Wiederholung in dieser Arbeit macht Typen, Formen und Strukturen der Art sichtbar. Aber eine Form der Wissenschaftsfotografie jenseits von Formen der Typologisierung wie sie in “Skins of Alpa Impennis” anklingt? Nein – dazu ist zumeist zu viel Information im Bild (Lempert betont oftmals die Koexistenz unterschiedlicher Systeme in einem Bild – so zeigt diese Serie zum Beispiel, dass der Alk jeweils unterschiedliche Gestalt annimmt durch die Art der Präparation. Es geht hier also also auch um Fragen der Repräsentation, um die Tatsache, dass unterschiedliche Vorstellungen über den Alka Impennis kursieren) oder es ist zu wenig im Bild (denn genauso arbeitet Lempert (in anderen Arbeiten) die Abstraktion, die Leere – bzw. die Fülle des leeren Raums – , die Figur, die Struktur oder die Kontur heraus).

Anders als eine Form der Wissenschaftsfotografie erzählt das bildnerische Werk also vielmehr von einer großen Unabhängigkeit – es ist zwar klar einer Art des “forschendes Sehens” geschuldet, ohne aber dass es zwingend einer höheren Ordnung unterworfen werden muss, mit der sich “Ergebnisse” abbilden oder gar nachweisen ließen. Die Freude daran – oder das Wissen, dass dies möglich ist –, durch unterschiedliche Koordinaten im Bild oder durch unterschiedliche Zusammenstellungen der Bilder immer wieder neue Kontexte der Wahrnehmung zu öffnen, ist einfach zu groß. Diese Freiheit spricht aus der Arbeit.

Beide Wege in das Bild – der wissende wie auch der suchende – sind Möglichkeiten, bleiben aber unabgeschlossen, unabschließbar.

Ich versuche – zum Ende kommend – noch ein Stück weiterzugehen, mit einem Ausschnitt aus einem der letzten Texte des 2013 viel zu früh verstorbenen Performance-Künstlers, Kurators und Autors Ian White. Es ist ein Text, der sich immer wieder nach vorne schiebt, wenn ich an die Bilder von Lempert denke. Er hat den Titel:

I am (for the birds)

They’ve got their own thing going on, birds. Whether we see them or not is irrelevant because whether they see us or not doesn’t change anything. But on a park bench by a lake we are not asking each other for anything. Behaviour is not driven by looking. Neither mine nor theirs, there is no driving at all. I am looking, but I need not be. It is a trick, a trap, a game – looking, how it would have us do – because actually these birds they do not mind. They do something else instead, regardless. And so do I in fact. And this is the thing. Here we are, both doing. (…). This is what it is: an act of a special kind. Not to be looked at. A one not told. Not the usual drama. I am not figured (I am already so) and am constituted because of it. This, to co-exist, a peculiar balance on either side of the proscenium arch dividing everything.”

Hier klingt Vieles an, von dem ich meine, dass es Lempert beschäftigt: Der Vogel – von dem Ian White schreibt, und der hier für alle Organismen stehen mag, die Lempert abbildet – weiß nichts von dir. Du bist ihm ziemlich egal. Er lebt nach seinen eigenen Gesetzen. Wie du selbst übrigens auch. Eure Welten trennen sich. Aber ihr teilt euch einen Raum. Ihr ko-existiert. Und ständig passieren in diesem gemeinsamen Raum Dinge, die ineinander greifen. Two things are happening at once. That’s all, schreibt Ian White weiter, um genau in dieser gewissermaßen absichtslosen Zone zwischen dem anderen und ihm selbst das Maß für die eigene Geworfenheit in die Welt auszumachen oder auch nur eine Form der Selbstvergewisserung. Manchmal merkst du von all diesen parallel stattfindenden Phänomenen nichts. Aber du kannst es merken. Und du kannst es sehen. Auf einer park bench by a lake zum Beispiel, kannst du einen Vogel “treffen” und zu der simplen wie komplexen Einsicht gelangen: Here we are, both doing. Manchmal versicherst du dich deiner eigenen Existenz, indem du den anderen einfach nur anblickst. Oder – das macht Jochen Lempert – du zeichnest auf. Die (unterschiedlichen) Phänomene, die sich zeigen, zwischen dir und mir oder zwischen anderen Organismen und ihrer Umwelt, können auch später in einem Bild herausgearbeitet werden. Die Aufnahmen von Jochen Lempert und die verschiedenen Ordnungen seiner Bilderkonvolute erzählen von ihnen. In ihrer ganzen Einfachheit und in ihrer ganzen Tiefe. Sie mögen naturwissenschaftlich oder evolutionär begründet sein, oder gar philosophisch. Müssen sie aber nicht. Von hier ausgehend über den “Feldbegriff” bei Lempert nachzudenken, der immer wieder auftaucht, und mit ihm nach Verbindungen zwischen dem Bild und vielleicht auch uns zu suchen, wäre ein weiterer Schritt. Vielleicht ist dies nicht das erste Programm von Jochen Lempert. Aber das Material ist da, in Ko-Existenz zu seinem Schöpfer, dem Fotografen, aber auch in Ko-existenz zu uns als Betrachter.

Josephine Pryde, from the series: für mich, 2014-2016.

Josephine Pryde, from the series: für mich, 2014-2016.

Erica Baum, Untitled (Reality), 1997 (Card Catalogue), Gelatin Silver Print, 50 × 60 cm.

Erica Baum hat sich gegen eine Betitelung ihres Bildes entschieden, es bleibt “Untitled”, das in Klammern nachgeordnete “Reality” dürfte ihr mehr zur eigenen Katalogisierung ihrer Bilder dienen. “Untitled” zeigt also “Reality” ohne konkrete Information. Wir wissen nur, dass sich hinter der Registerkarte ein Raum öffnet, in dem verschriftlichte Meinungen, Vorstellungen, Ideen und Analysen zum Begriff der Wirklichkeit kursieren und in Titeln gebündelt sind. So wie jedem Titel, der in diesem Bibliotheksbestand dem Schlagwort “Reality” nachgeordnet ist, ein weiterer unter anderer Perspektive folgt, ohne das diese je in einem gemeinsamen Fluchtpunkt einer geteilten und gültigen Vorstellung von Wirklichkeit münden werden, so weiß auch Erica Baum – davon “erzählt” ihre Fotografie -, dass ihr Medium in einer konstanten Spannung zur Wirklichkeit steht, “Untitled” von Erica Baum gerät so zu einer Metapher nicht nur über unsere schier unendlichen Vorstellungen über die Wirklichkeit, sondern auch zu einer Metapher, dass es genau dieses Feld des Wirklichen ist, das die Fotografie konstant zu befragen hat. Mit “Reality” spricht Erica Baum also ganz unmittelbar und auf sehr charmante Weise das Dilemma der Fotografie an, dass diesem Medium seit seiner technisch fundierten Erfindung eingeschrieben ist: Es liegt in dem widersprüchlichen Verhältnis von Wirklichkeit und Sichtbarkeit. Was können wir überhaupt zu sehen geben?

Schon Timm Rautert hat diese Frage bearbeitet, und ich habe dieses Bild von Erica Baum unter anderem deshalb ausgewählt, weil es mich so herrlich an die vielen Tautologien erinnert, die auch in der “Bildanalytischen Photographie” von Timm Rautert auftauchen und die Herta Wolf in ihrem im Jahr 2000 erschienenen Aufsatz “Deklinationen über die Wirklichkeit der Fotografie” als ein Mittel beschrieben hat, mit dem Timm Rautert die technisch-medialen Voraussetzungen und Grenzen seines Mediums auslotet. Während Rautert allerdings die Fragen zu bearbeiten scheint: “Was kann das Medium? Wie funktioniert es? Was kann es zeigen? Was versteckt es?”, möchte ich mich im Verlauf meines Vortrages eher hin zu der Frage durcharbeiten “Wie kann das Medium – wieder – ein Werkzeug der Erfahrung werden?” Dies deshalb, weil ich denke, dass sich die Parameter konzeptuellen Arbeitens – und die “Bildanalytische Photographie” verstehe ich als eine konzeptuelle Arbeit – über die Laufe der Jahre zu dieser Frage hin verschoben haben.

Die Zettelkataloge öffentlicher Bibliotheken so wie sie Erica Baum eine zeitlang fotografierte sind heute längst abgelöst durch die öffentlich zugänglichen Online-Kataloge, und Formen der Recherche haben sich im digitalen Zeitalter grundlegend geändert.

Unsere Gegenwart ist zunehmend von Digitalität durchdrungen.

Zugleich ist unsere Welt zunehmend fotografisch geworden, und speziell im netzbasierten Raum fangen fotografische Bilder an mehr und mehr an die Sprache zu ersetzen.

Diese Allgegenwart des (digitalen) fotografischen Bildes zwingt uns mehr denn je, seinen Status erneut zu hinterfragen und herauszuarbeiten, in welchem Verhältnis angesichts dieser alles dominierenden und zugleich nur schwer greifbaren digitalen Sphäre Sichtbarkeit und Wirklichkeit überhaupt noch stehen können.

In der Vorbereitung zu diesem Vortag habe ich mich allerdings gefragt, inwieweit es zwingend ist, Ihnen angesichts unserer digitalisierten Gegenwart hier Künstler_innen vorzustellen, die die neueren bildgebenden Verfahren in den Blick nehmen und ihre Funktionsweisen untersuchen. Denn das ist doch der gewaltige Transformationsprozess, den die Fotografie durchlaufen hat: Die technischen Voraussetzungen zur Bildgenerierung unterscheiden sich heute grundlegend von analogen Herstellungsverfahren. Allemal mit Blick auf Timm Rauterts “Grammatik der Fotografie” erscheint es verführerisch, wenn nicht zwingend, das digitale Bild genauer in den Blick zu nehmen und auf Gemeinsamkeiten und Differenzen zum analogen Bild hin abzuklopfen.

Florian Ebner hat das zum Beispiel in seiner 2011 kuratierten Ausstellung “Bilder aus Berechnung” im Photomuseum Braunschweig gemacht, in dessen Zentrum die Arbeit von Adrian Sauer stand. Adrian Sauer untersucht die Funktionsweisen und die Materialität des digitalen Bildes auf genau diese Fragen hin. Seine Werke waren der Arbeit Rauterts gegenübergestellt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Die großformatige Arbeit “16.777.216 Farben” zeigt alle Farbwerte des digitalen RGB-Farbraums als nur millimetergroße Pixel. Nach Zufallsprinzip angeordnet zeigt sich aus der Distanz wahrgenommen eine große graue Fläche, die – treten wir näher an das Werk heran – sich in einem Kosmos von oder vielmehr in ein Störbild aus Farben verwandelt. Angesichts der neuen Möglichkeiten erscheint uns der digitale Raum als ein unendlicher Raum, und doch – das zeigt die Arbeit Sauers – sind seine Dimensionen exakt berechen- und darstellbar. Auch der digitale Raum kommt also an seine Grenzen, in dem Format 125 x 476,1 cm wird er greifbar. Florian Ebner schreibt zu dieser Ausstellung: “Gerade in der unmittelbaren Begegnung von Adrian Sauers digitalen Arbeiten mit Timm Rauterts spielerischen Fragestellungen der frühen 1970er Jahre wird deutlich, wie sehr der fotografische Bildträger des Mediums zu etwas völlig anderem geworden ist. Die analogen Experimente Rauterts weisen die Fotografie noch als ein Bild aus, dessen Material im Moment der Belichtung eine Metamorphose durchläuft – als irreversible Aufzeichnung einer Lichtspur.”

Zugleich wird deutlich – auch das war Thema der Ausstellung – , dass Adrian Sauer mit seinen Arbeiten in einer klaren Tradition einer selbstreflexiven Fotografie steht, so wie sie von Rautert in Deutschland mitbegründet wurde.

In ihrer konzeptuellen Strenge und Schlüssigkeit sowie in der Sprödheit ihrer visuellen Erscheinung schließen diese und andere Arbeiten von Adrian Sauer überzeugend an die Strategien der historischen Konzeptkunst an, und ich halte sie für einen wichtigen Kommentar zu unserer visuell übersättigten Gegenwart, mit der die Konstruktionprinzipien und der Konstruktionscharakter des digitalen Bildes aller Wirkungsweisen intuitiver Benutzeroberflächen zum Trotz offen dargelegt werden.

So herausfordernd es ist, sich der digitalen Gegenwart zu stellen, und so wichtig und ich würde fast meinen so singulär in diesem Zusammenhang die Arbeit von Adrian Sauer ist, so sehr stellt sich mir allerdings die Frage, ob wir – wenn wir über die Transformationen sprechen wollen, die die zeitgenössische Kunst nach Rautert durchlaufen haben -, uns zwingend über die unterschiedlichen technischen Voraussetzungen, die die jeweiligen Bildmedien bereithalten, unterhalten müssen.

Denn: Die Bildanalytische Photographie von Timm Rautert ist keine Streitschrift für das analoge fotografische Verfahren, die angesichts technischer Neuerungen irgendwie auf dem Prüfstand oder gar in Abrede stünde. Rautert ist Fotograf und die analogen Verfahren, die er in der “Bildanalytischen Photographie” angewendet hat, waren schlicht die Verfahren, die ihm zu dieser Zeit zur Verfügung standen – Verfahren, die er gleichermaßen durchdekliniert wie hinterfragt hat. Entscheidender scheint mir in unserem Zusammenhang mehr Rauterts Haltung als Künstler, dessen umfassender Werkkomplex der “Bildanalytischen Fotografie” in Deutschland eine zu dieser Zeit singuläre Position einnimmt. Ich verstehe diese Arbeit als eine streng konzeptuelle Arbeit am Bild, die bereits zu diesem frühen Zeitpunkt seinen Ausgangspunkt in den Strategien der amerikanischen Concept Art fand, die im Rahmen eines Ausstiegs aus dem Bild, einer Überwindung des Objekts und einer Überwindung der Kommerzialisierung von Kunst initiiert wurden – und in dessen Zentrum die Idee als Vorstellung von Kunst stand. Das Werk selbst vollzog sich nachgeordnet nach einem bestimmten, vorher festgelegten Regelwerk. Und auch Rautert bearbeitet in einem streng methodisch orientierten Zugriff – so wie er paradigmatisch für die historische Konzeptkunst stehen kann – Fragen von (ich zitiere aus dem Beiblatt zu dieser Ausstellung) “künstlerischer Autorschaft, Einzelbild und Serie, Täuschung und Manipulation”.

Mit Konzeptkunst und konzeptuellen Verfahren wird heute allerdings tatsächlich weniger eine spezifische künstlerische Methode beschrieben, die nüchtern zur Anwendung gelangt, und mit der sich das Werk gewissermaßen von selbst vollzieht und sich eine – wie Rautert seine “Bildanalytische Photographie” auch genannt hat “Grammatik” etwa der (zeitgenössischen) Fotografie ergibt – sondern (und das werde ich versuchen zu zeigen) konzeptuelle Arbeiten heute widersetzen sich zuweilen geradezu der Sprache und dem Argument. Sie nehmen also einen Raum ein, in dem Denken, Wahrnehmen, Erkennen, Erfahrung und Wissen in ein neues Verhältnis gebracht werden. Dabei treten Bilder auch als spezifische ästhetische Erscheinungen und Manifestation auf, die sich von einem dekonstruierenden Gestus, wie er noch die historische Konzeptkunst begleiten mochte, klar abgrenzt.

Ich möchte mich diesen Verschiebungen von Fragestellungen innerhalb der kurzen Geschichte konzeptueller Praktiken widmen. (…)

Annette Kelm, Money Tree, 2015. Archival Pigment Print, 95 x 66,5 cm. Courtesy: Johann König, Berlin.

Dieser Moment des “Stillgestellten” trifft auf die Arbeit der Preisträgerin Annette Kelm, an die FROZEN gerichtet war, sicher zu: Ihre Bilder sind Setzungen, klar, genau, überlegt, u n v e r r ü c k b a r. Dieses Unverrückbare muss man in betonen. Denn anders als viele andere Fotografien erzählen die Bilder von Annette Kelm keine Geschichten, in ihnen gibt es kein Davor oder Danach, kein Gestern, kein Morgen, sie erlauben keine Spekulationen darüber, was vor oder was nach dem Bild war oder ist. Sie sind keine A u s s c h n i t t e von Zeit. Nicht in ihnen ist f l ü c h t i g. Genauso wenig sind sie elegisch z e i t l o s (, was nur ein zur Floskel geronnener Ausspruch zur Qualitätsbekundung eines Bildes je sein kann). Im Gegenteil: Sie sind — J e t z t. Zeugnisse von Zeitgenossenschaft. Das muss man erklären. Denn es wäre falsch zu glauben, dass Kelms Bilder irgendeinen N e r v der Zeit träfen. Wie so oft über Kunst gesprochen wird und wenig Greifbares gesagt wird. Wir können uns nicht mit der augenzwinkernd vorgetragenen und zum geflügelten Wort avancierten Phrase “Oh, this is so Contemporary” begnügen, wenn wir ihre Bilder betrachten, so wie es eine zeitlang nach Thilo Sehgals performativer Setzung mit gleichem Titel anlässlich der Biennale von Venedig 2005 generell modisch geworden war, um Atmosphären des Zeitgenössischen beschwören, die nicht genauer zu fassen sind (oder die wir nicht genauer zu fassen bereit waren). Und um einem (kritischen) Verhandlungszusammenhang, in dem die Kunst aber steht, von vornherein auszubremsen. Einer solchen Attitüde entzieht sich die Arbeit von Annette Kelm ganz klar. Und so ist es auch ganz folgerichtig, wenn Dirk von Lotzow seinen kurzen Text für Annette Kelm endet mit: “Forever A. K. Analyse und Kritik”. Das ist genauso persönlich wie programmatisch gemeint.

Die Zeitgenossenschaft ihrer Bilder ergibt sich – erster Teil dieser Rede – in der Tat aus einem Umgang mit ihrem Medium, der Fotografie, der der Analyse und Kritik geschuldet ist. Ich würde sogar noch weiter gehen und behaupten, dass Annette Kelm mit ihrem künstlerischen Werk das fotografische Bild in einer unvergleichlich radikalen Weise aus seinen traditionellen Zuschreibungen befreit hat. Sie hat das D e n k e n über fotografische Bilder im Kontext der zeitgenössischen Kunst ungemein beflügelt.

Denn trotz aller konsensuellen Repräsentationskritik im Kontext fotografiespezifischer Debatten, blieb das Medium Fotografie mit seiner abbildenden Funktion bislang vor allem eine Technik des Zeigens und Sehens. Guck Mal. Mit ihren Bildern aber hebelt Annette Kelms diese Versprechen der Fotografie unmissverständlich aus.

Denn sie provoziert gerade nicht die Frage, was wir auf ihren Bildern sehen, sondern verschiebt diese vielmehr in die Richtung, wie wir sehen. Das Sehen selbst ist ein Thema ihrer Arbeit.

Wenn wir davon sprechen, dass das Sehen selbst einen Kern ihrer künstlerischen Arbeit bildet, dann gilt dies in zwei Richtungen: Zum einen behauptet Annette Kelm mit ihrem Fotografien ein bildnerisches Werk mit autonomer, und in diesem Referenzzusammenhang auch unbedingt medienunabhängiger kompositorischer Logik. Gerade die Tatsache, dass ihre Bilder von Beginn an im Kontext zeitgenössischer Kunst rezipiert wurden, und erst nach und nach in eine mediumspezifische, in eine fotografische Debatte hereingeholt wurden, ist Ausdruck dieser großen autonomen Kraft und Wirkung ihrer Bilder. Zum anderen hat die Künstlerin wie kaum ein zweiter Fotograf / eine zweite Fotografin verstanden, welche Konventionen greifen, wenn unsere Augen Oberflächen fotografischer Bilder absuchen und hier “etwas” zu einem Bild zusammenfügen, das wir noch immer als wirklichkeitsbasiert beschreiben würden. Andere Künstler_innen betonen das Trägermaterial Papier oder die chemischen Prozesse, um auf das “Gemachte”, auf den Konstruktionscharakter des fotografischen Bildes hinzuweisen, wieder andere Künstler_innen machen das bildgenerierende Korn als konstituierendes Moment im analogen Herstellungsprozess sichtbar, etc. etc.

Annette Kelm aber bleibt in den Bildgegenständen selbst und in der strengen, geradezu formalisierten Durcharbeitung verschiedener Bildgenres, und arbeitet produktiv mit einer visuellen Strategie der V e r u n k l ä r u n g des für die Fotografie so elementaren Moments des Erkennens und Bezeichnens.

Mit bestechender Präzision zitiert sie das Genre des Stillleben ebenso wie das der Objekt- und Studiofotografie, Architektur- und Landschaftsaufnahmen und auch Porträts ergänzen das umfangreiche Œuvre. Mit einem methodisch streng formalisierten Zugriff, hoher Bildschärfe, neutralem Licht und einem „objektiven“ Kamerastandpunkt verhilft Annette Kelm den Gegenständen und Objekten in ihren Aufnahmen zu einer Art Hyperpräsenz des Realen, zu einer Präsenz des Faktischen. Durch subtile Setzungen erscheinen die Sujets in der Art ihres zueinander gestellt-Seins aber gleichermaßen ambivalent: Denn mit einem überaus feinen Gespür für formale Korrespondenzen setzt sie sehr unterschiedliche Objekte zueinander bzw. schmuggelt in vordergründig klare Motive „bildfremde“ Details hinein. Die sachlich und elegant wirkenden Aufnahmen erhalten so ein gewisses Maß an Exzentrik und entziehen sich einer unmittelbaren Lesbarkeit, im Gegenteil: Die Motive erscheinen verrätselt.

Diese Lesbarbeit der bildlichen Zeichen zu hinterfragen und sich ihnen zu widersetzen, ist ein großer Motor ihrer Arbeit. Um etwa ihre Stilleben zu verstehen, müssen wir die Gegenstände auf ihren Fotografien regelrecht wieder “aus dem Bild nehmen”, um die anspielungsreichen und oftmals augenzwinkernd vorgeführten Codes oder Symbole zu entziffern. Denn mit den üblichen perzeptuellen Funktionen, die der Fotografie eingeschrieben sind, kommen wir hier nicht weiter. Ihre Motive erscheinen extrem widerständig, so offen-faktisch und einfach sie auch immer im Bild sind: Wir sehen und wissen doch nicht, was wir sehen, wenngleich wir alles, was wir sehen, benennen können. Aber über die ersten Wörter – wie bei einem Kind, dass gerade sprechen lernt und zu einem Ball nur Ball zu sagen weiß – kommen wir fast nicht hinaus.

Kelms Vorliebe fürs Ornamentale oder die Kunstfertigkeit eines Gegenstandes, manches mal gar Dekor, steht in gewissem Widerspruch zur reduzierten Strenge des Aufnahmeverfahrens, und ist doch Berechnung. Denn gerade die strikte Orientierung an formalen Kriterien wie z.B. der Verzicht auf narrativierende Umgebungsdetails – wir erinnern uns: kein Vorher oder Nachher – und die Entscheidung für eine rein objektbezogene Darstellungsform, lädt die Motive mit geradezu überzogener / manierierter Präsenz auf. Diese Strategie unterstreicht den hybriden Charakter ihrer Bilder, die genau so über rein faktisches S e h e n und B e g r e i f e n hinzuweisen und an der Grenze von S e h e n und W i s s e n ozsillieren. Damit kritisiert Kelm die klassischen Zuschreibungen der Fotografie als eine Technik des Zeigens und Sehens. Kelms Bilder widersetzen sich also entgegen dem ersten Eindruck geradezu den Klassifizierungen der Fotografie und ihrer traditionellen Verwendungsweise als dokumentierendes oder inszenierendes Aufzeichnungsverfahren. Im Gegenteil: Es ist eine strenge Arbeit am B i l d, das nicht zu haben ist, ohne die herkömmlichen Zugriffe auf das Medium kritisch zu hinterfragen und die mit ihnen verbundenen Zuschreibungsmodelle auszuhebeln.

Dies ist e i n Moment ihres analytischen und kritischen Umgang mit ihrem Medium.

Sie mögen das für einen exzentrischen, exklusiven Diskurs für Experten halten: Gerade aber da die Fotografie ein so universelles Medium ist, das inzwischen (fast) jede/r benutzt und unmittelbar zu verstehen glaubt – und das gewissermaßen auch Rettung in unübersichtlichen Zeiten verspricht – ist es überaus lohnenswert, die Bilder von Annette Kelm g e n a u anzuschauen und sie als B i l d e r und nicht als F o t o g r a f i e n zu begreifen. Genau an diesen Punkt kommen wir aber nur über den Umweg, indem wir versuchen nachzuvollziehen, welche Mechanismen greifen, wenn wir Fotografien betrachten und merken, wie Annette Kelm uns den Boden unserer Betrachter_innengewohnheiten entzieht. Und etwas anderes zum Klingen bringt, nämlich ihre Absicht, die Fotografie als sprichwörtlich b i l d gebendes Medium mit ganz eigener Logik zu qualifizieren.

Diesen Anspruch auf Eigenlogik möchte ich im zweiten Teil dieser Rede versuchen stark zu machen. Wenn Dirk von Lotzow an Annette Kelm gerichtet schreibt: “Forever A. K. Analyse und Kritik” – dann ist das viel Richtiges dran. Gerade aber das Heft, das Annette Kelm als Gastredakteurin für Camera Austria gemacht hat, hat mir eine andere Lesart ihres Arbeitens eröffnet.

Mal weg von methodischen Zugriff, so wie er bis jetzt im Zentrum stand. Hin zu der Frage: Wo setzt das Denken über das fotografische Bild ein? Wir haben schon gemerkt: Mit ihrer Arbeit führt Annette Kelm nicht unmittelbar in das Bild, sondern vor das Bild. Mit ihrer fotografischen Arbeit zeigt Annette Kelm an, dass die Bilder zwar durch die Apparate hindurchgehen, dass das Denken und die Arbeit am Bild aber an dieser Stelle nicht zu Ende ist. Die Selbstbehauptung als Fotograf oder Fotografin im Feld der Kunst fängt vor dem Bild an. Sie geht durch den Apparat in das Bild ein.

Betrachten wir diesen Raum der Selbstbehauptung als Raum autonomen Denkens und Handelns – nur d i e s e r autonome Raum – eine Nische – führt zu einer Freiheit und vielleicht auch zu einer Genauigkeit im Denken und Handeln. Die Positionen, die Anne Kelm in eingeladen hatte für Camera Austria beizutragen, brachten genau diese (und auch ihre) Freiheit und Autonomie im fotografischen Handeln zum Klingen. Hier wurde ein konspirativer Raum derer begründet, die durch ähnliches Denken über Visualität, über ihre Rolle und Aufgabe, verbunden sind. Es kamen nicht nur Fotografen, oder Künstler, die im Medium Fotografie arbeiten, zusammen. In diesem konspirativen Raum führte das unverbundene Handeln Einzelner im Raum der Kunst schließlich zu einer großen Form oder Idee. Hannah Arenths Vita Activa kam mir dabei in den Sinn: Erst ein gerichtetes Denken begründet (politisches) Handeln.

Es war kein Zufall, dass den Bildern kaum Text beigestellt wurde, sondern lediglich vereinzelte Textfragmente und sprachliche Sentenzen den Fluss der Bilder unterbrachen. Diese Texteinfiguren verhielten sich wie Rauschanteile zu den einzelnen Obertönen, die zusammengenommen einen eigenen Sound ergaben. Die Nr. 131 von Camera Austria von Annette Kelm begründete so die Koexistenz der sehr verschiedenen Positionen, die hier zusammenkamen: Positionen, die je autonome Affinitäten zum gleichen Medium ausbilden, die also von Ähnlichkeiten von Vorstellungen über das Medium und seiner Handhabung sowie – und vor allem – von Ähnlichkeiten von Vorstellungen und Ideen über Kunst getragen sind. Auf diese Weise sind sie Weise konspirativ verbunden. Und dazu gehören – Viele: die Arbeit von Musikern. Die Arbeiten von Künstlerkolleg_innen der Westcoast – immer wieder Bezugspunkt für Annette Kelm. Die Arbeit eines Lehrers. Die Arbeit von verstorbenen, aber lebendig gehaltenen Künstlern und Künstlerinnen, die hier wieder neue Verbindungen eingingen. Werke von Fotografen, die nicht im zwingend im Raum der Kunst verhandelt werden. Werke von Künstlerinnen, die im fotografischen Diskurs nicht zwingend prioritär verhandelt werden. Werke von Künstlerfreund_innen — wie die von Judith Hopf, die neben ihrem Bild mit dem sprechenden Titel “Wartender Laptop” 2010 einen Text für eine Performance schrieb, der auf Einladung von Annette Klem in Camera Austria wiederabgedruckt wurde und unter anderem folgende (zitierte) Zeilen enthielt:

WE DON’T KNOW ANYTHING

YOU DONT KNOW ANYTHING

I DON’T KNOW ANYTHNIG

ABOUT LOVE

BUT

WE ARE NOTHING

OHO

YOU ARE NOTHING

OHO

I AM NOTHING

OHO

WITHOUT LOVE.

Annette Kelm zeigte mit ihrem Edit für Camera Austria Formen des steten Übergangs, ohne die Beziehungen, die Affinitäten, genau erklären zu wollen. Es funktionierte vor allem über das ehrliche und von Neugier getragene Interesse an der Arbeit der Anderen hinaus als eine Art Solidaritätsbekundung.

Ich komme zum Schluss.

Wir können viel zum sogenannten Mehrwert einer künstlerischen Position beitragen, wenn wir darauf hinweisen, dass diese Arbeit in internationalen Institutionen ausgestellt wurde. Aktuell ist die Arbeit von Annette Kelm in ihrer Galerie in Wien bei Mayer Kainer zu sehen. Auch Galerien in Berlin, New York, Los Angeles, London, Tokio und Mailand zeigen ihre Werke. Ihre Arbeit war im Moma in New York zu sehen. Kürzlich erst im Hammer Museum Los Angeles. Im kommenden Jahr in einer Einzelausstellung in Detroit. Sie hatte Einzelausstellung im Witte de With in Rotterdam. In der Kunsthalle Zürich. In den Kunstwerken Berlin. In den Kunstvereinen in Bonn und Köln. Aktuell sind neben ihrer Ausstellung in Wien auch Arbeiten im Museum Haus Lange in Krefeld und im Congress Center in Istanbul ausgestellt. Auch h i e r in Graz war Annette Kelms Arbeit zu sehen: 2009 in einer Einzelausstellung den Ausstellungsräumen von Camera Austria.

All diese Orte klingen überzeugend und rechtfertigen eine Vergabe des Camera Austria Preises der Stadt Graz an Annette Kelm als eine seiner würdigen Preisträgerin. Entscheidend aber ist doch – und das hat Annette Kelm mit ihrer Gastredaktion von Camera Austria gezeigt, die schon im Titelbild das Wort HOME trägt – die beständige Suche danach, wo sich ein Künstler oder Künstlerin mit der Arbeit “für sich” verortet. Und in diesem Zusammenhang: dass eine Arbeit ihre Wirkung erst entfaltet, wenn sie verbunden ist mit anderen Positionen. Dass sie diesen Moment stark macht, auch darin zeigt sich jenseits ihres exzellenten Umgangs mit ihrem Medium, der Fotografie, sich Annette Kelms Zeit g e n o s s e n s c h a f t, wie ich sie eingangs erwähnte. Wir können also Dirk von Lotzows Zeilen, die den Zwölfzeiler FROZEN abschlossen, “Forever A.K. Analyse und Kritik” umschreiben oder ergänzen und auch sagen: “Forever A. K. Autonomie und Konspiration”.

Tobias Zielony, o. T., 2013. Aus der Serie: A Colonial Landscape, 2013. Pigmentdruck, 56,4 x 83 cm.

Denn so funktioniert das Betrachten von Landschaften in der Regel: Es ist durchzogen von unseren Projektionen des Eigenen auf das uns oftmals noch Fremde, sie (die Projektionen) bestimmen in hohem Maße die Wahrnehmung dessen, was wir sehen, und lassen uns im Betrachten die Landschaft zu einer homogenen Einheit oder Fläche zusammenführen – eine Einheit, die schon allein aus diesem Grund ein Konstrukt bleiben muss.

In diesem Bild der Straße aber, dass so “klassisch” komponiert ist, und zunächst eine Aufforderung an uns bereithält, das Bild seiner die übliche Perzeption zuzuführen (s.o.), funktioniert das nicht. Es bleibt ein Motiv, das sich von diesen Zuschreibungen auf geradezu magische Weise abtrennt und nichts anderes mehr als reine territoriale Einschreibung markiert – ohne dass wir eine genaue oder eine auch nur projizierte Zuordnung leisten können.

Zahllose geografische Gebiete sind mit historischen nationalen Vorstellungen über ihre (Be-)Gründung verbunden und mit daraus resultierenden politischen und militärischen Auseinandersetzungen verknüpft oder bilden umstrittene Zonen nationaler, ethnischer, religiöser, kultureller und ökonomischer Konflikte. So auch und insbesondere das Westjordanland /die Westbank, dieses durch Israel kontrollierte Gebiet der Palästinenser, in dem diese Aufnahme anlässlich eines Aufenthaltes von Tobias Zielony in Ramallah entstanden sein dürfte.

Ein Satz von Hannah Strippel habe ich mir aufgeschrieben, die im Katalog “Landschaft”, der anlässlich eines über mehrere Institutionen verteilten, großanlegten Ausstellungsprojekts in diesem Jahr in Graz erschienen ist, die Arbeiten des sog. “Spaziergangssoziologen” Lucius Burghardt untersucht und herausgestellt hat: “Die Landschaft, eine zur Gänze synthetische Konstruktion, ist von vornherein kriegerisch.” Er passt auf diese Arbeit von Tobias Zielony.

Es gibt also kein unschuldiges Auge und ebenso keine unvermittelte Wahrnehmung, denn jede Wahrnehmung ist bereits subjektiv ausgelegt, richtet ihren Fokus auf das Spezifische einer Situation, schließt andere Situationen, die dem Ort womöglich genauso eingeschrieben sind, aus.

Wie also überhaupt fotografieren und etwas von dem doch Gesehenen festhalten und ins Bild setzen? Nicht, dass wir uns missverstehen: Die Frage zielt nicht auf den Wunsch einer objektivierenden Darstellung, wie sie vielleicht mit dem Medium Fotografie immer noch in Verbindung gebracht wird. Sondern vielmehr darauf, dass die Bilder in unseren Vorstellungen bereits existieren, dass sie gewissermaßen schon da sind, bevor das fotografische Bild überhaupt entstehen kann.

Viele der Aufnahmen dieser Serie scheinen aus der Distanz aufgenommen, vielleicht sogar aus dem Auto, so sorgfältig und genau sie auch komponiert sind. Trotz dieser den Bildern eingeschriebenen atmosphärischen Distanznahme aber verweigern sich die Arbeiten einer Überblick gebenden Sicht auf ein Gebiet, dass umkämpft ist. Geröllmassen schieben sich vor einen Grenzposten (?) – oder halten die Autos nur zufällig am Straßenrand? – , ein sich unförmig über das Bild ausbreitender Strauch verdeckt die Sicht auf eine Siedlung (?), deren Ränder Zypressen zieren – diesen “respektabelsten Baum”, wie Goethe ihn beschrieb und unsere bildungsbeflissenen Phantasien und Vorstellung von Landschaft unendlich nährte. Bei Zielony ragen sie nur undeutlich und unbedeutend am Horizont auf. Scheinwerfer durchfluten kontrollierte (?) Gebiete, erhellen den Nachthimmel und lassen die Häuser ihrer Bewohner im Schatten liegen – oder ist es nur nächtliches Baustellenlicht, ruinöse Reste von Architekturen ragen aus dem Dunkel auf – oder ist es nur eine imporvisierte Verkaufsstelle für Baumaterialien? Eine Häuseransammlung, die sich zu einer Siedlung verdichtet, vermag ein Riesenrad in seine Planungen zu integrieren, und bleibt doch von der Ödnis des Landes umgeben, der Boden verspricht keine Struktur. Das Nachrichtenbild aus dem Fernsehen hat eine Störung, keine Botschaften an den Betrachter von dieser Seite – wobei, wenn wir noch weiter Distanz nehmen zum Bild, zeigen sich die schemenhaften Konturen von des palästinensischen Politikers der Fatah-Bewegung Machmud Abbas und dem amerikanischen Außenimister John Kerry. Hotel Meryland mag auf ehemals britisches Mandatsgebiet verweisen, genau können wir es nicht sagen. In den Aufnahmen von Häuserfassaden wird der Raum zu extremer Flächigkeit umgedeutet, der Blick perlt ab, auch hier gilt: wir können nicht genau sagen, wo unsere Augen gelandet sind.

Im Pressetext zu dieser Ausstellung ist zu lesen, dass die Arbeit, die Tobias Zielony hier vorlegt, seine erste explizite Landschaftsarbeit sei – und auch ich habe den Begriff der Landschaft schon verwendet.. Der Titel zu der hier zu sehenden Serie, die darüber hinaus von einer Soundarbeit von Philip Risk begleitet ist, “A Colonial Landscape”, legt diese Zuschreibung nahe.

Und tatsächlich unterscheidet sich diese Arbeit Zielonys, die während eines Aufenthaltes des Künstlers 2013 in Ramallah entstanden ist, subtil von den Fotografien, die er bisher zu Werkserien zusammengeführt hat, und in deren jeweiligen Zentrum die Arbeit am Porträt stand.

Zugleich wird in der Betrachtung seiner Werke schnell klar, dass es Tobias Zielony – zB – in seinen Porträtarbeiten – in dieser Ausstellung finden wir sie nur vereinzelt – trotz aller Subtiltität in der Annäherung an seine Protagonisten und trotz seines die Integrität der jeweiligen fotografierten Personen wahrenden Zugangs nie darum geht, den “Wesenskern” eines einzelnen Menschen fotografisch einzufangen, so wie es vielleicht einer traditionellen Auffassung vom Porträt entsprechen würde.

Vielmehr ist sein Aufsuchen von verschiedenen Menschen und Gruppen immer einem politischen Projekt verschrieben: Zielony richtet seinen Blick grundsätzlich vor allem genau dahin, wo Wahrnehmen umschlägt in Verdrängen, in Nichtwahrnehmen, in Umkehren und in Projizieren, dorthin, wo uns ein vages Gefühl von Illegitimität beschleicht, dorthin, wo unser Nicht-Handeln akut wird, dorthin, wo wir uns selbst ganz unmittelbar in eine Art narkotischem Zustand versetzen, eben: weil wir wissen, dass unsere Augen nicht unschuldig sind. Das macht es auch so schwer zu sagen, was wir eigentlich sehen, wenn wir die Bilder von Tobias Zielony betrachten: nicht etwa, weil Zielony selber unklar wäre in dem, was er uns zeigt , sondern weil er uns im Gegenteil genau zeigt, wie wir sehen, oder vielmehr: nicht sehen. Oder: Wie wir die Dinge wegsehen.

Wir müssen uns also fragen, ob es in den Arbeiten von Tobias Zielony Sinn macht, Genrebestimmungen vorzunehmen und die Arbeit zu unterteilen zB in Porträt- oder Landschaftsarbeiten, und sie so auch ein Stück weit festzuschreiben, oder ob es nicht viel zielführender ist, die Situation offen zu halten, und nach Begriffen zu suchen, die das komplexe Beziehungsgefüge zwischen dem, was überhaupt gezeigt werden kann und dem, was überhaupt gesehen werden kann, mitdenkt. Der schon zitierte Soziologe Lucius Burghardt spricht hier in Bezug auf Landschaft von “Psychogeographie”.

Das Adjektiv “Colonial”, dass Zielony hier zur Konkretisierung dieser Arbeit aus dem Jahr 2013 hinzufügt, durchbricht von vornherein eine konventionelle Vorstellung des Begriffs von Landschaft – und arbeitet dagegen offensiv an der Negation einer Idee von Landschaft als eine auf Vollständigkeit, Übersichtlichkeit und Abgeschlossenheit gegebene Entität zu, die – wie wir gesehen haben – auch mit dem aufzeichnendem Medium Fotografie nicht zu haben ist. “Colonial” gibt aber einen Hinweis auf einen bereits spezifisch gerichteten Blick auf das Gesehene, er macht deutlich, dass Landschaft sich nicht zu einer glatten Oberfläche oder zu einem illusionärem Raum homogenisieren lässt, als der speziell die Landschaftsfotografie uns aber oftmals erscheint – sondern er betont die politischen Einschreibungen in den Landschaftsraum.

Dieser Raum ist seit Jahrzehnten und gegenwärtig von permanenter Veränderung durchzogen, seine weitere Entwicklung wird vorerst überaus konfliktreich und umstritten bleiben. Es ist ein Raum, der kaum ins Bild gesetzt werden kann. Eben: weil Landschaft keine Entität je sein kann, sondern vielmehr ein Prozess, in dem Raum mit Identitäten verknüpft ist, mit regionalen und nationalen Stereotypen, mit Kulturbegriffen und Konzepten von Gemeinschaft, des Sozialen und Gesellschaftlichen, die sie – die Landschaft – letztlich zu einem politischen Projekt werden lassen. Denn Landschaft definiert sich je anders im Hinblick auf die jeweiligen ästhetischen, ethnischen, ökonomischen, territorialen, politischen und philosophischen Bezüge, je nachdem was und wie wir aufspannen – sie ist einem “Tarnnetz vergleichbar, dem die Überschneidung heterogener Formen und Flecken seine Realität gibt. Die Interaktion ihrer Disparitäten lässt ein System lebendiger Stimmungen entstehen, dessen Existenz über die einfache Addition der Fraktionen, die es bildet, weit hinaussreicht.” (Lucius Burghardt)

Bei Zielony sind es Bilder, die sich mit den Wörtern Besatzung, Kontrolle, Beherrschung, Aufstand, Checkpoint, Mauer verbinden. Philip Risk hat mit seinem literarischen Text den Fotografien einen zusätzlichen Sound eingehaucht. Es ist ein Text, der aus der unmittelbaren und persönlichen Erfahrung in den besetzen Gebieten entstanden ist. Es sind tagebuchartige Notzien, Notizen aus Gesprächen mit der palästinensischen Bevölkerung. Es ist ein kritischer Text, der eindeutig Position bezieht zum Nahostkonflikt. Ob er in einer Art Folgerichtigkeit, in logischer Konsequenz aus den Bildern heraus gelesen wird, oder aber umgelehrt in die Bilder eingeht und diese Landschaften erneut überschreibt – eine weitere Addition der Fraktionen – obliegt Ihren nicht unschuldigen Augen.

Wiebke Loeper, # 07, zu eigen, Berlin, 2013-2015. Pigment print on Paper, 82 x 55 cm.

Wiebke Loeper, # 05, zu eigen, Berlin, 2013-2015. Pigment print on paper, 70 x 46 cm.

Wiebke Loeper & Susanne Lorenz, Lost in Space. Exhibition view, cubus-m Berlin 2015. Photo © Philipp von Recklinghausen.

Wiebke Loeper & Susanne Lorenz, Lost in Space. Exhibition view, cubus-m Berlin 2015. Photo © Philipp von Recklinghausen.

Zur Ausstellung: Not A House But A Face

Fotohof Salzburg, Salzburg, 30.4.2015

von Maren Lübbke-Tidow

Mit NOT A HOUSE / BUT A FACE stellen in der Galerie Fotohof zwei Künstler in einer gemeinsamen Ausstellung Arbeiten aus ihren jeweiligen jüngsten Produktionen vor. Sie sind mit der Institution und ihren Akteuren seit Langem verbunden. Rainer Iglar und Michael Mauracher sind Weggefährten von Joachim Brohm und Valentina Seidel, sie kennen die Künstler und ihre Arbeiten seit Langem: Joachim Brohm hat schon in den 1980ern Workshops in Salzburg gegeben, früh in den 1990er Jahren in der Galerie Fotohof erstmals ausgestellt und in der Edition Fotohof publiziert. Auch Valentina Seidels Ausstellungsbiographie ist seit Mitte der 2000er Jahre mit der Institution fest verbunden. Ihre letzten Publikationen sind darüberhinaus in der Edition Fotohof erschienen.

Das Format der Doppelausstellung, mit dem wir es hier ja zu tun haben, ist genauso sympathisch wie schwierig: Der Anspruch der Einzigartigkeit und (Ge-) Wichtigkeit eines künstlerisches Werkes, den die Entscheidung zu einer Einzelausstellung immer begleitet und den es – sowohl für die Künstler wie auch für die Kuratoren oder die ausstellende Institution – unbedingt einzulösen gilt, wird mit der Entscheidung für das Format der Doppelausstellung aufgegeben. Ein losgelöstes, nur auf das eine Werk fokussierte Betrachten funktioniert hier nicht mehr – da ist immer noch das Andere konkret mit im Raum, das es mitzulesen und zu ergründen gilt …

Gleichermaßen wird dem Diktat der Ausschnitthaftigkeit eines Werkes, das sich wiederum durch einen vorgegebenen thematischen Rahmen in kuratierten Gruppenausstellungen zwangsläufig ergibt, widersprochen. Was in einer Doppelausstellung zusammenkommt, ist immer mehr als nur je ein Ausschnitt von zwei Werken, hier kommen Werkkomplexe zusammen und begründen einen Raum, ein Spiel, besten Falle eine Interaktion, die sich einem thematischen Untergeben-Sein und damit einer schematischen Leseweise klar widersetzen …

Anders also als in Einzelausstellungen, in denen ein Werk immer als Ganzes zu lesen vorgeschlagen wird und anders als in Gruppenausstellungen, in denen Ausschnitte verschiedener Werke von unterschiedlichen Künstlern zusammenkommen und im Zusammenspiel immer mehr als die Summe ihrer Teile ergeben sollen, wird mit der Doppelausstellung gewissermaßen das Unbestimmte produktiv gemacht.

Natürlich sind Doppelausstellungen aus genau diesem Grund ein Albtraum für Kuratoren.

Eine auf den singulären Status eines künstlerischen Werkes zugespitzte Behauptung, wie sie sich mit der Entscheidung zu einer Einzelausstellung regelmäßig entfaltet, kann mit ihr genauso wenig eingenommen werden, wie eine souveräne Haltung, wie sie sich über das Zusammenbringen von verschiedenen künstlerischen Positionen unter ein thematisches Dach begründet. Der Kurator muss hier seinen Zeigegestus ablegen und die eingeladenen Künstler gewissermaßen in eine Form der Unabhängigkeit entlassen. Er kann bestimmte Rahmenbedingungen herstellen, vielleicht muss er vermitteln, im Grunde genommen aber muss er sich vor allem einlassen auf die Bewegungen, die die Künstler idealerweise selber einschlagen im Prozess ihres Interagierens untereinander. Die Aufgabe des Kurators ist hier (um eine erste, sicher nicht intendierte Brücke zum Titel der Ausstellung zu schlagen) “to house AND to face” – die Künstler zu sich einladen und sehen, was kommt: das Unbestimmte zulassen. Und genau so verstehe ich die Einladung vom Team des Fotohofs an Joachim Brohm und Valentina Seidel: im Vertrauen und im Wissen um die Arbeit schauen, was entsteht.

Im Grunde genommen ist dieser Moment des Entstehens, das, was sich vor der Ausstellung abspielt, der interessante Moment an der Doppelausstellung. Im Prozess des Ausverhandelns muss das Eigene hier ja genauso behauptet wie aufgegeben werden, Grenzen genauso gezogen wie verlassen werden. Denn: Der Raum der Möglichkeiten verdoppelt sich ja nicht wie das Format suggeriert, sondern er muss aufgeteilt werden.

Im Tennis ist das Doppel (oder das gemischte Doppel) ein Spiel mit vier Spielern, in der Doppelausstellung aber kommen nur zwei Akteure zusammen. Ein Spiel mit zwei Spielern wird im Tennis Einzel genannt, in einer Einzelausstellung aber besetzt nur ein Akteur das Spielfeld. Wäre es in unserem Kontext nicht viel zielführender, anstatt von Doppelausstellungen zu sprechen, hier das Gemischte Einzel starkzumachen – zumal viele Doppelausstellung in den Biografien von Künstlern als Einzelausstellungen aufgeführt werden? Denn: Klar ist doch, dass zwei unterschiedliche Positionen zusammenkommen, die aber nicht nur etwas für sich im Raum behaupten müssen, sondern die sich einlassen müssen auf einen Counterpart: Da müssen ein paar Bälle hin und hergeschoben werden, ein Schlagabtausch stattfinden.

Ein bißchen ist die Frage: Wie wird das Spieltuch aufgeworfen? Welche Linien zeichne ich auf den Boden, um ein gemeinsames Spiel erst zu begründen, wo platziere ich die Figuren, und wo sollen sie sich eigentlich nach welchen Regeln hinbewegen, wenn der Spielstand von vornherein mit 1:1 festgelegt ist?

Und wie eigentlich – eine Frage, die ich an mich selbst als diejenige richte, die heute über die beiden Künstler im Doppel oder besser: im “gemischten Einzel” sprechen soll – über die Arbeiten etwas sagen, ohne in die Falle des (bewertenden) Vergleichs, des Gegenüberstellens zu tappen?

Ich fange mit dem an, was Joachim und Valentina selbst über die Konzeptionierung ihrer gemeinsamen Ausstellung erzählt haben. Alles das, was ich hier im Vornhinein als mögliche Besonderheit im Format oder auch als “Problem” adressiert habe, sehen sie “völlig entspannt”. Seit vielen Jahren macht jeder seine eigene Arbeit. Seit vielen Jahren sind sie im Gespräch über das, was der jeweils andere tut – und schieben Bilder hin und her. Wenngleich beide im gleichen Medium arbeiten, sind sie doch einem je anderen Genre verpflichtet. Verbindend ist, dass beide Künstler sich langzeitlichen Projekten verschrieben haben, die sich erst in oftmals über mehrere Jahre erstreckenden Prozessen zu Serien zusammenfügen — eine methodische Übereinstimmung, die es genauso wichtig wie auch normal für den einzelnen macht, dem anderen immer wieder Dinge, die entstehen, zu zeigen, im Gespräch Richtungen zu erkennen und zu forcieren oder auch wieder zu verlassen. Das Gute, vielleicht auch Rettende an den beiden Positionen, die hier zusammenkommen, ist, dass trotz der Verbundenheit der Künstler untereinander jeder für sich eine große Autonomie im künstlerischen Tun in Anspruch nehmen kann. Die beiden Werkkomplexe, die sich über die je eigene Künstlerbiographie entwickelt haben, sind jenseits einer methodisch vergleichbaren Herangehensweise – langzeitliche Projekte, Arbeiten in Serien, Publizieren von Büchern – sehr verschiedenen voneinander. Oder doch nicht? Für Valentina Seidel und Joachim Brohm jedenfalls schien es ganz normal, im Prozess der gemeinsamen Konzeptionierung der Ausstellung das Gegenüber zu suchen, in der Arbeit des jeweils anderen ein verbindendes Moment aufzuspüren, in der Folge das Trennende aufzugeben und es ineinanderzuschieben. Die endgültige Entscheidung, wie die Bilder zusammenkommen, ist erst hier vor Ort getroffen worden – für die Ausstellung gab es keinen großen Plan, das genaue Wissen um das, was der andere tut, und wie es sich im eigenen Tun womöglich spiegelt, reichte aus, um nur dem einen Wunsch zu folgen: gemeinsam zu spielen.